2021.12.31_今年読んで面白かった本(2021年)

・『次の東京オリンピックが来てしまう前に』

・『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真 書評③』

・『おもろい以外いらんねん』

・『闇の自己啓発』

・『10代から知っておきたい あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』

・『地方を生きる』

・『MOMENT 2』

・『芸術新潮 2021年2月号』「愛でたい読書」

・『文藝 2021年春季号』

・『建築雑誌 2021年2月号』「建築の豊かさを問い直す——ローコスト建築の諸相」

・『Tired Of 2021 no.1』

・『現代思想 2021年2月号』「精神医療の最前線——コロナ時代の心のゆくえ」

・『早稲田文学 2020年冬号』

・『文學界 2021年3月号』

・『さよなら、男社会』

・『ベルリンうわの空』

・『ベルリンうわの空 ウンターグルンド』

・『リフレクティヴ・ノート』

・『人工地獄』

・『Whole Crisis Catalogをつくる。#001』

・『ないようであるかもしれない』

・『くそつまらない未来を変えられるかもしれない投資の話』

・『ぼくにはこれしかなかった。』

・『「利他」とは何か』

・『Jodo Journal vol.2』

・『やさしくなりたい vol.2』

・『つくづく別冊①』「特集=友だちと互助会」

・『調査されるという迷惑』

・『忘れられた日本人』

・『トーク「世界のリソグラフ・ムーブメントと小さな印刷スタジオの可能性」』

・『金氏徹平の四角い液体、メタリックな記録』

・『怪甲斐ワンダーランド』

・『NOT FAR 03』

・『みんな水の中』

・『SD 2018』

・『仕事文脈 vol.18』

・『些末事研究 vol.5』「荻原魚雷 方法としてのアナキズム」

・『アートセンターをひらく』

・『日本文化における時間と空間』

・『きんげんだもの』

・『発達障害当事者研究』

・『躁鬱大学』

・『ガケ書房の頃』

・『未来のアートと倫理のために』

・『些末事研究 vol.6』

・『ちゃぶ台 7』

・『IN/SECTS Vol.13』

・『全-生活論』

・『他者の靴を履く』

・『中原佑介美術批評選集 第8巻』

・『個人的な三ヶ月』

・『イドコロをつくる』

・『美術手帖 2021.08』「女性たちの美術史」

・『又吉直樹マガジン 椅子』

・『複数性のエコロジー』

・『日常のあわい』

・『さばーく』

・『ケア宣言 相互依存の政治へ』

・『生きるためのフェミニズム』

・『サボる哲学』

・『ニッポンの芸術のゆくえ』

・『CasaBRUTUS』2021/09号

・『MOMENT 3』

・『みんなの現代アート』

・『ジェネレーション・レフト』

・『居るのはつらいよ』

・『LIVING IN PLACE』

・『心はどこへ消えた?』

・『アントロポセンの犬泥棒』

・『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』

・『土になる』

・『建築家、突如雑貨商となり至極満足に生きる』

・『ニューQ (Issue03 名付けようのない戦い号)』

・『きみの体は何者か』

・『わたしの身体はままならない』

・『季刊みもざ』

・『くらしのアナキズム』

・『タラブックス インドのちいさな出版社、まっすぐに本をつくる』

・『話し足りなかった日』

・『アートがひらく地域のこれから』

・『障害をしゃべろう! 上巻』

・『クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書』

・『音、沈黙と測りあえるほどに』

・『ベルリンうわの空 ランゲシュランゲ』

・『いのっちの手紙』

・『岐路の前にいる君たちに』

・『はたらかないで、たらふく食べたい』

・『移住を生活する』

・『AOKI NOE Protoplasm』

・『CRY IN PUBLIC #04』

・『PUNK! The Revolution of Everyday Life』カタログ

・『プロテストってなに?』

・『水銀柱』

・『すこし低い孤高』

・『底にタッチするまでが私の時間』

・『仕事文脈 vol.19』

・『アナキズムを読む』

・『手づくりのアジール』

・『近代を彫刻/超克する』

・『まじめな会社員 1』

・『危機の時代を生き延びるアートプロジェクト』

・『まとまらない言葉を生きる』

・『偶然と想像』パンフレット

・『アナーキスト人類学のための断章』

・『ナラティヴと共同性』

・『今、何してる?』

・『ストリート ガーデン シアター』

・『地域人』第75号「本屋は続くよ」

・『Book in Progress 川俣正デイリーニュース』

・『NOT YET - ALREADY』

・『IWAKAN』「特集 政自」

・『身ぶりとしての抵抗』

・『みんなのコミュニズム』

・『木澤佐登志 書架記』

2020.12.30_キュンチョメ「いちばんやわらかい場所」

最近発売された『ユリイカ 2021年1月号』「特集=ぬいぐるみの世界」を読んでいて、そういえばぬいぐるみについてよく考えていた時期があったなと思い(具体的には今年の3月くらい)、その頃に書いた作品体験レポのようなものを再掲します。

***

ぬいぐるみになってぬいぐるみと歩く

いちばんやわらかい場所、というなんともいえないタイトルと、ホームページに載っていたコアラのぬいぐるみのビジュアルにやられてしまい、具体的な内容は分からないまま申し込んだ。運良く抽選に当たり、「子供の頃にいちばん大切にしていたぬいぐるみをお持ちください。」というメールが届いたので、実家にあるキモリ(ポケモン)のぬいぐるみを送ってもらいワークショップに持っていった。

当日は悪天候とコロナウイルスの流行の中、20人くらいの参加者が集まった。まず、キュンチョメの2人からワークショップについての簡単な説明があった。ある時からぬいぐるみを買ってはいけないという制限を自分に課していたこと、昨年ある騒動に巻き込まれた時にぬいぐるみを買ったら心が落ち着いたことなど、ぬいぐるみにまつわるエピソードが語られ、それを踏まえて、このように自分とぬいぐるみの関係を見つめ直すような作業をしてもらいます、とのことだった。

その後、それぞれの参加者は持ってきたぬいぐるみを取り出して、他の参加者とペアを組み、以下の3つの質問についてあれこれと喋りながら、集合場所である台場駅から港区立台場区民センターまでの道のりを歩いた。

1. そのぬいぐるみとの思い出

2. 今回そのぬいぐるみを発見したときのエピソード

3. 自分を束縛している(束縛してきた)ものは何か?

まず、1つめの質問については、そのぬいぐるみと出会って一目惚れした時の話や、自分だけがよさを知っている(周りの友達には人気がない)と相棒のように感じますよねという話をした。東京に住んでいる祖父母の家に遊びに行ったタイミングで親に買ってもらったので、非日常的な思い出の一つとして記憶しているという個人的な話もした。ペアを組んだ相手は、まだ幼い自分の子供がなぜかぬいぐるみのようなやわらかいものではなくて硬いものばかり好んで遊んでいるという話を不思議そうにしていた。自分がやわらかいと逆に硬いものを欲しがるんですかね、と言おうとしたところで、この質問の時間は終わった。

2つめの質問については、今回のワークショップのために親に連絡をして実家からぬいぐるみを送ってもらった時の話をした。キモリ以外のぬいぐるみの写真も送ってもらったがあまりピンとこなかったこと、黄ばんだり汚くなったりすると愛着が薄れてしまいますよねという話をした。ペアを組んだ相手のぬいぐるみは、枕として売られていて洗濯が推奨されているタイプのものだったので、きれいに保たれると普段使いできますよねという話をした。このように今回のワークショップを機にぬいぐるみと出会い直したことについてあれこれと話したのだけれど、今思えば不思議と(当然ですが)ぬいぐるみに感情移入した、ぬいぐるみ目線の話は出なかったなと。

そして、3つめの質問については、急にシリアスな話題になったなと思いつつも、(束縛というと大袈裟だけれど)しがらみみたいなものがあるとしたら自分の場合は吃りがあることですかね、そういうしがらみはずっと受け入れてきたのでそもそもしがらみに感じなくなっていますね、という話をした。ペアを組んだ相手も、すぐに思い浮かぶほどの強いしがらみを感じたことはなくて、もしあるとしても無意識に内面化してきたと思う、地味に幸せに生きてきたんですね、と言っていた。そして、タイトルにも掲げられている「やわらかい」という言葉について、諦めと安堵が混ざった感じのイメージで、自然と内省的になってしまいますね、という話をした。初めはただぬいぐるみに関するエピソードを話していたのに、「やわらかい」というイメージを経由することで、いつの間にか自分の弱い部分を話してしまったなと思った。

3つの質問について話し終えると区民センターに到着した。会場に入ると、20人分くらいの着ぐるみがズラーっと並んでいて、各々好きな着ぐるみを着てくださいと言われた。覗き穴の位置がちょうどよかったのでトラの着ぐるみを着ることにした。そして、着ぐるみを着た状態でそれぞれのぬいぐるみを持って外に出て、初めに通った道を引き返して、台場駅近くまで歩いた。着ぐるみを着るのは初めてだったので外の世界との距離感をつかむのが難しくて、他の参加者(ウサギやカッパ、パンダなど)と時々ぶつかってしまう。外の世界の音は聞こえるけれど、話すタイミングをつかむのが難しくてなかなか話すことができない。(他の参加者もそう思っていたようで、着ぐるみを被ってからは皆静かだった。)このように着ぐるみを被っただけで普段と同じように動くことができない(ためらってしまう)というのは面白い気づきだった。

台場駅近くまで群れになって歩くと、そのあとは20分の自由時間が与えられた。ショッピングモールの周りを歩いている子供たちに手を振ってみたり、東京湾に浮かぶ五輪マークを眺めたり、急に走ってみたりした。着ぐるみを着ていると、匿名性ゆえの解放感と、自分の空間に引きこもる自閉的な感じがどちらもあり、形容しがたいフワフワとした状態のまま、雨のお台場を歩き回った。

しばらく経ち、集合場所に戻るためエスカレーターに乗っているときに、ふとキモリのぬいぐるみを見たらドキッとした。それまでは着ぐるみの中にいたので、現世界から遊離しているような、自分の存在をカッコに括った状態で外の世界を覗いていたのだけれど(たしか安部公房が『箱男』の解説で「覗くと人称がなくなる」みたいな話をしていた)、自分の持ってきたぬいぐるみと目があった瞬間、急に自分までぬいぐるみにされてしまったような(魂を抜かれてしまったような)感じがした。そして「ぬいぐるみ(着ぐるみ)がぬいぐるみを見ている」という構図の主体と客体が反転し続けるような不思議な感覚になった。それまでただのかわいいぬいぐるみだと思っていたキモリが不気味に見えてくる。無表情の着ぐるみを被りながら、その内側では奇妙な感情に襲われていた。

集合場所に戻ると、リスとパンダがショッピングモールのBGMに合わせて踊っている。他の参加者も次第に集まってきて踊り出し、ゆるやかな連帯感が生まれていた。ぬいぐるみを着ているしやってみるかという、取ってつけたような欲をその場ですぐに解放している感じが面白く、静かにテンションが上がった。(ぬいぐるみの気持ちなので急にテンションを上げてはいけない気がしていた。)

最後に、再び区民センターに戻ると、ぬいぐるみたちだけの集合写真を撮った。かわいいけれど目が虚ろなぬいぐるみたちは、それぞれ異なる表情をしている。彼らは、もはや自分たちのアバターのような存在である。

ぬいぐるみと政治性

ワークショップの数日後に行われた、「芸術と政治」と題されたシンポジウムにキュンチョメの2人が登壇していた。芸術の政治化と政治の芸術化について考えるという趣旨で、他にもC&G、津田大介さん、相馬千秋さん、高山明さん、加藤翼さんが登壇した。このシンポジウムの中で、「いちばんやわらかい場所」についての話もあった。

キュンチョメの2人は今年に入ってから、デモを見るために香港に通っている。そして、何度か通ううちに、デモの最前線にぬいぐるみを持っている人たち(覆面・黒服)がいるという不思議な光景に出会う。これは、自分たちの思想に関係のある動物や色を掲げるため、あるいはそもそも小学生くらい若い年代の人たちもデモに参加しているためだと考えられるが、それにしても、いつ殺されるか分からないような現場で人はぬいぐるみのようなやわらかいものを持とうとするんだと妙に印象に残ったと言う。そして、このような状況を踏まえて、香港のようなデモでは、弱い部分をお互いに共有しているがゆえに連帯できるという強さや、個を消して何かを纏い連帯することによって初めて持ち得る力があるのではないかと思ったことが、今回のワークショップを構想するきっかけの一つになったと言う。たしかに、ワークショップの前半で質問に誘導されるように自分の弱い部分を話してしまったが、そのことによって他の参加者に気を許している感覚になり、数時間前に初めて会ったばかりの人たちと同じポーズをとったり、BGMに合わせて踊ったりすることができた。普段なら恥ずかしいと思うようなことも、この人たちと一緒ならできると思ったのだ。これもある種の連帯である。(質問の時間を振り返ると、単純にペアを組んだ人との会話による交感が連帯を強めたというよりも、自分をさらけ出したことそれ自体に意味があったと思う。)

また、このワークショップのきっかけになったデモのような政治的行動について考えた時、ジュディス・バトラーのある指摘が思い出される。バトラーは、近年のデモや占拠などにおいて、そこで叫ばれる雄弁な言葉だけではなく、その場所に集う人々の「身体」が重要であると言う[*1]。たとえ公的な場で声を上げることができず、かつてなら政治的な場で排除されてきた(全体化されることのない私的な領域を抱えた)人たちであっても、(バラバラな状態のまま)その場に集うことには政治的な意味があると言うのだ。例えば、2011年にエジプトのタハリール広場で行われたデモにおいて、抗議者たちが占拠していた場所の生活環境を維持するために交代制の作業スケジュールが組まれていたことに対して、バトラーは「平等を具体化するために闘争する連携は、性別間の平等な分業を含んでいたのである」と指摘する[*2]。ここでは、掃除をすることや休憩時間に寝ることでさえも、身体を伴った具体的な行為として平等性を体現しているという意味において政治的な意味を持ち得るし、ともに平等性を体現しているという点で(たとえバラバラな特徴や思想を持っていたとしても)連帯を強めていると言えるのだ。今回のワークショップでも、自分の弱い部分をお互いに話すだけではなく、(着ぐるみの中という私的な領域に身を置いて)弱さを抱えた存在が各々バラバラな状態のままで、ともに歩いたり同じポーズをとったり踊ったりすることが、連帯感を強めていたように思う。また、着ぐるみを着ると外の世界との距離感がつかみにくく、他の参加者とコミュニケーションを取るのが難しかったが、お互いに交流できないという前提条件を共有していたため、かえって着ぐるみに覆われた不自由な身体を動かして何かを表現しようとする他の参加者に対してシンパシーを感じることがあった。目に見えるような直接的な関係性を持てないもどかしさを抱えつつも、そのことによって連帯を感じるという不思議な体験だった。

迂回路としての「関係性なしの連帯」

ワークショップが終わってからしばらくの間、ぬいぐるみ(あるいはそれに準ずる柔らかくてかわいらしいもの)を見かけると、気になって足を止めてしまうようになった。そんな中で、クマのぬいぐるみが表紙の『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』(大前粟生)という本に出会った。大学のぬいぐるみサークルに所属するセンシティブな男の子が主人公の本作では、誰しもが持っている弱さの象徴(弱さを肯定するもの)としてぬいぐるみが描かれている。

ぬいぐるみとしゃべるひとはやさしい。話を聞いてくれる相手がいるだけでいいこともある。(中略)つらいことがあったらだれかに話した方がいい。でもそのつらいことが向けられた相手は悲しんで、傷ついてしまうかもしれない。だからおれたちはぬいぐるみとしゃべろう。ぬいぐるみに楽にしてもらおう。[*3]

このように、ぬいぐるみサークルでは各々がぬいぐるみとしゃべる。そして、他人がぬいぐるみとしゃべっているのを聞いてはいけないというルールもある。ともすると、サークルである必要はないのではないかということになりそうだが、何を考えているか分からないけれど同じようなことをしている人がいるという、ただそれだけでどこか安心するのではないだろうか。ここでは、自分の弱い部分を共有しないこと(パーソナルな部分には踏み込まないこと)によって逆説的に成り立つ連帯があると思う。各々が人には言えない私的な領域を抱え込んでいることを象徴するものとしてぬいぐるみが描かれていることは、とても興味深い。

ぬいぐるみサークルのような、直接的な関係性に由来しない緩い連帯はキュンチョメのワークショップにも通じるものである。分断を抱えた社会の中で、作品を通して参加者の間に好ましい関係性を構築することでも、露悪的な関係性を強制的に取り結ばせることで分断を意識させることでもなく、比較的小さな規模で直接的な関係性に由来しない緩い連帯を築くこと。このサークルあるいは寄合所のような枠組みに心地良さを感じた。また、関係性の構築など参加者として果たさなければならない役割や成果への強い要求を感じさせなかったことも、居心地の良さを助長していると思う。

直接的な関係性に対しての迂回路として、あるいは分断されたものへの歩み寄りとして、「関係性なしの連帯」とでも言えるような緩い連帯があっても良いのではないか。これは、他者との距離感のグラデーションを肯定的に捉えて(密なコミュニケーションを強要することなく)お互いの存在を尊重し、そのことにより連帯するというような態度だと思う。いささか理想的すぎるかもしれないが、物理的に集まり密に関わり合うことだけに依存しないこれからの連帯のあり方としてこのような態度に少なからず希望を感じる。

*

注釈

[*1] ジュディス・バトラー,『アセンブリ』, 2018, 青土社 : p.89-130

[*2] 同上 : p.118

[*3] 大前粟生,『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』, 2020, 河出書房新社 : p.22

*

参考

池田剛介,「干渉性の美学へむけて」『失われたモノを求めて』, 2019, 夕書房 : p.75-88

2020.12.29_今年読んで面白かった本(2020年)

今年は家で本を読んでいることが多かったので、今年読んで面白かった本をまとめました。

***

建築・美術・デザイン

・『現代美術史』

・『公の時代』

・『未来のコミューン』

・『必然的にばらばらなものが生まれてくる』

・『思考としてのランドスケープ』

・『窓の観察』

・『are we human?』

・『拡張するファッション』

・『感性は感動しない』

・『地域アート』

・『あなたは自主規制の名のもとに検閲を内面化しますか』

・『東京ミキサー計画』

・『レム・コールハースは何を変えたのか』

・『SPECULATIONS』

・『建築と日常の文章』

・『路上と観察をめぐる表現史』

・『今日の限界芸術』

・『祖父江慎+コズフィッシュ』

・『シアターコモンズ’19 レポートブック』

・『人工地獄』

・『ソーシャリー・エンゲイジド・アートの系譜・理論・実践』

・『モダニズム崩壊後の建築 ―1968年以降の転回と思想―』

・『かたちは思考する』

・『疾風迅雷―杉浦康平雑誌デザインの半世紀』

・『建築家安藤忠雄』

・『LOG/OUT magazine ver.1.1』

・『アナザー・ユートピア』

・『日本・現代・美術』

・『質問する』

・『アーキグラムの実験建築 1961-1974』

・『失われたモノを求めて 不確かさの時代と芸術』

・『Jodo Journal』

・『植田実の編集現場』

・『PUBLIC HACK』

・『工作舎物語』

・『スクウォッター―建築×本×アート』

・『Hippie Modernism』

・『文化政策の展開』

・『山下清と昭和の美術』

・『素手のふるまい』

・『文化は人を窒息させる』

・『ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡』

・『ラディカル・ミュゼオロジー』

・『半麦ハットから』

・『工夫の連続』

・『Cosmo-Eggs|宇宙の卵——コレクティブ以後のアート』

・『目 me 非常にはっきりとわからない展図録』

・『ひらく美術』

・『アートの地殻変動』

・『地域アートはどこにある?』

・『山で木を切り舟にして海に乗る』

・『限界芸術論』

・『とおくてよくみえない』

・『アートプロジェクトの悩み』

・『住宅論 12のダイアローグ』

・『テンポラリーアーキテクチャー』

・『十和田市現代美術館 建築』

・『十和田市現代美術館 作品集』

・『十和田市現代美術館 活動記録2008-2020』

***

ケア・障害

・『知性は死なない 平成の鬱をこえて』

・『自由というサプリ』

・『ラブという薬』

・『ただ、そこにいる人たち』

・『当事者研究の研究』

・『記憶する体』

・『まとまらない人』

・『自殺会議』

・『サブカル・スーパースター鬱伝』

・『心を病んだらいけないの? うつ病社会の処方箋』

・『社会的処方』

・『自分の薬をつくる』

・『苦しい時は電話して』

・『病と障害と、傍らにあった本。』

・『手の倫理』

・『〈責任〉の生成 中動態と当事者研究』

・『急に具合が悪くなる』

・『「脳コワさん」支援ガイド』

***

エッセイ・小説・マンガ

・『わたしを空腹にしないほうがいい』

・『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』

・『回転草』

・『私と鰐と妹の部屋』

・『ねにもつタイプ』

・『架空の料理 空想の食卓』

・『劇場』

・『人間』

・『漫画家入門』

・『新解さんの謎』

・『街場の親子論』

・『夏の手』

・『音楽と漫画』

・『パンティストッキングのような空の下』

・『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』

・『ぼくは蒸留家になることにした』

・『本を贈る』

・『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

・『あんぱん ジャムパン クリームパン』

・『たてもののし』

・『さよなら、俺たち』

・『本の読める場所を求めて』

・『株式会社 家族』

・『イルカも泳ぐわい。』

・『岩とからあげをまちがえる』

・『お金の学校』

***

その他の書籍

・『ブルーノ・ラトゥールの取説』

・『マテリアル・セオリーズ』

・『意味がない無意味』

・『在野研究ビギナーズ』

・『「家庭料理」という戦場』

・『テーマパーク化する地球』

・『書物の環境論』

・『アセンブリ』

・『食べるとはどういうことか』

・『胃袋の近代』

・『はじめてのDiY』

・『公共性』

・『ニック・ランドと新反動主義』

・『資本主義リアリズム』

・『反逆の神話』

・『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』

・『ゲンロン戦記』

・『Weの市民革命』

・『こんにちは未来』

*

・『貧乏人の逆襲!』

・『大人が作る秘密基地』

・『野中モモの「ZINE」 小さなわたしのメディアを作る』

・『馬語手帖』

・『ふざけながらバイトやめる学港』

・『沈没家族』

・『汽水空港 台湾滞在記 vol.1』

*

・『ローカルメディアの仕事術』

・『田舎の未来』

・『ローカルメディアのつくりかた』

・『まちづくりの仕事ガイドブック』

・『下り坂をそろそろと下る』

・『新しい広場をつくる』

・『わかりあえないことから コミュニケーション能力とは何か』

・『新復興論』

・『ゆっくり、いそげ カフェからはじめる人を手段化しない経済』

*

・『早稲田文学増刊号 「笑い」はどこから来るのか?』

・『笑いの哲学』

*

・『野田地図「Q」』

・『映画「沈没家族」パンフレット』

***

雑誌

・『spectator vol.44』「ヒッピーの教科書」

・『CV 創刊準備号』

・『MOMENT 2』

・『ソトコト 2020/11』「未来をつくる本」

・『いいね 52』「ストレス あなたのセルフケア」

・『仕事文脈 vol.16』「東京モヤモヤ2020」

・『仕事文脈 vol.17』「ことばはどこに行く」

・『生活の批評誌 no.4』「わたしたちがもちうる”まじめさ”について」

・『やさしくなりたい 01』

*

・『文學界 2020/01』

・『新潮 2020/02』

・『現代思想 2020/01』「現代思想の総展望2020」

・『群像 2020/02』

・『atプラス 28』「生活史」

・『ことばと 創刊号』

・『ユリイカ 』「菊地成孔」

・『現代思想 2020/09』「コロナ時代を生きるための60冊」

・『文學界 2020/11』

・『現代思想 2020/10』「コロナ時代の大学」

*

・『美術手帖 2017/12』「これからの美術がわかるキーワード100」

・『美術手帖 2018/04』「アート・コレクティブが時代を拓く」

・『美術手帖 2020/04』「表現の自由 とは何か?」

・『美術手帖 2020/06』「新しいエコロジー」

・『美術手帖 2020/10』「ポスト資本主義とアート」

・『芸術新潮 2015/02』「赤瀬川原平」

・『芸術新潮 2015/07』「河鍋暁斎」

・『芸術新潮 2019/02』「奇想の日本美術史」

・『STUDIO VOICE vol.415』「次代のアジアへ──明滅する芸術/We all have Art」

・『vanitas No.006』

・『広告 Vol.414』

・『アイデア no.370』

・『アイデア no.387』

・『建築ジャーナル 2019/12』

・『建築雑誌 2020/03』

*

・『BRUTUS 2020/01』「危険な読書2020」

・『BRUTUS 2020/05/15』「居住空間学2020」

・『POPEYE 2020/06』「そろそろ自分たちで料理をしてみないか。」

・『CasaBRUTUS 2020/06』「日本の現代アートまとめ。」

・『relax』「2020年のリラックス」

・『BRUTUS 2021/01』「世の中が変わるときに読む本。」

***

今年は暇な時に感想をまとめたり書評を書いたりできて楽しかったので、来年もちょこちょこ文章にまとめたりできたら良いなと思います。

2020.11.26_Hippie Modernism

書評:「カウンターカルチャーのその後について」

──Andrew Blauvelt "Hippie Modernism: The Struggle for Utopia" (Walker Art Center, 2015)

*

Hippie Modernism : 異なる価値観の緊張関係

本書は2015年にウォーカー・アートセンターで開催された同名の展覧会のカタログである。1960-70年代のヒッピー・カルチャーに関わる300点以上の作品を総覧し、それらを美術史やデザイン史、メディア論、政治思想など様々な角度から検証していくという野心的な展覧会であり、そのカタログである本書もかなり分厚く異様な存在感を放つ。450ページを超える本書には展示された作品のほかに11本のエッセイと8本のインタビューが掲載されており、雑然と並べられた作品の理解を助けてくれる。これらのテキストの助けを借りながら、「ヒッピー・モダニズム」という言葉に紐づけられた作品の数々を見ていくことにする。

本展のキュレーターであるアンドリュー・ブラウベルトは、「ヒッピー・モダニズム」というタイトルについて以下のように説明する。

ヒッピーの近代主義〔という言葉〕は、普遍的、永久的、合理的、そして進歩的であると特徴づけられる近代と、それとは反対のカウンターカルチャーが持つ、より局所的、時宜的、感情的、あるいはしばしば不遜で、過激な傾向との間の緊張を表している。ヒッピーの近代主義とは、戦後の文化的近代性に直面した行き詰まりを解決する方途として、一見すれば反対なそれらの価値観同士の瞬間的な和解であったと私は考えている。[*1]

つまり「ヒッピー」と「モダニズム(近代主義)」という一見対立する2つの単語を組み合わせることによって、1960-70年代におけるモダニズムとカウンターカルチャーという異なる価値観の緊張関係を示しているのである。例えば、モダニズムとカウンターカルチャーの価値観には、新しいテクノロジーやメディアを受け入れるという共通点がある。しかし、カウンターカルチャーにおいて、テクノロジーは開発時の意図に関係なく、個人的な目的のために(DIYで)転用されることが多かった。コンピュータであれテレビであれテクノロジーは軍事や大企業に独占されるべきではなく個人が日常生活の中で使うべきものなのだ [*2] 。このように、モダニズムとカウンターカルチャーを対置させることによって、カウンターカルチャーのより詳細な特徴が見えてくる。ひいては「ヒッピー・モダニズム」という言葉を用いてモダニズムの諸文化との比較を意識させることによって、公民権運動などの政治的運動に付随するものとして扱われて、取り上げられる機会が少なかった、ヒッピーの文化(芸術)的な生産物に目を向けさせようという意図なのかもしれない。

本書で紹介されている作品の多くは、対抗的なコンセプトを表現するための(コンセプトに従属した)単なる記号ではなく、検証されるべき特徴的なスタイルや形態を持っている。1970年代以降ヒッピーを取り巻く文化が失速していき、カウンターカルチャー的なスタイルがアメリカの大企業の商品のアイコンとして利用されるようになったという末路 [*3] を考慮に入れた時、(結果的に読み替えられてしまった)作品のコンセプトよりもそのスタイルや形態にこそ目を向けるべきであろう。ただでさえ「ヒッピーの姿は運動にスタイルや分かりやすいアイデンティティーを与えるだけでなく、スタイルそのものを政治的なものにする」[*4] のだから。

Turn On : サイケデリックなアート

本展は、ドラッグ・カルチャーを広めた心理学者ティモシー・リアリーによるスローガン「Turn on, tune in, drop out.」の3つのフレーズをもとにした3つのパートから成る(このスローガンは「(ドラッグを)キメろ、(世情の理解を)研ぎ澄ませ、(体制に飼われず)やっていけ」というような意味である [*5] )。第1部の「Turn On」では、ドラッグの使用によるトリップやテクノロジーを駆使した類似の体験、サイケデリックな絵画などを通して、知覚の変化や意識の拡張に迫る。第2部の「Tune In」では、当時の社会的な意識を体現していたポスターや雑誌、そのグラフィックデザインなどを展示する。第3部の「Drop Out」では、当時の支配的な体制に対する拒否として行われたコミューンの建設やノマド的な生活スタイルなどを展示する。順を追って代表的な作品を紹介しよう。

第1部では、ArchigramのドローイングやHaus-Rucker-Coのシェルター、Ira Cohenの映像作品、Isaac Abramsの絵画などが紹介されている。

Archigramの《Cushicle》は繭のようなシェルターの椅子に座りヘルメットをかぶると人間が機械に接続されるという提案で、それに続く《Enviro-Pill》は物理的な空間を設計しなくても薬を飲んだだけでユーザーの心の中に環境が創造されるという提案である。

Haus-Rucker-Coは伸縮可能なシェルター《Yellow-Heart / Gelbes Hertz》や未来的な形態のヘルメット《Environment Transformer》シリーズを通して、ユーザーに音と光の刺激を与えて、新たな環境体験をもたらした。これは、ウェアラブルテクノロジーの先駆けのような作品である。

Ira Cohenはニューヨークのロフトの一室を改修した《the Mylar Chamber》を舞台に、反射性の高いポリエステルが貼られた壁や天井に歪んで映る被写体に焦点を当てて撮られた幻覚のような映像作品を制作し、本展では、《Ed Cassidy》や《Jimi Hendrix》などの特徴的なシーンが紹介されている。

そして、Isaac Abramsはドラッグ体験を経て鮮やかな色彩で幻覚を誘発する絵画を制作したサイケデリック・アートの代表的な作家で、本展ではサルバドール・ダリとの出会いをきっかけに描かれた《Hello Dali》などが紹介されている。

ArchigramやHaus-Rucker-Coなど建築家はドラッグのトリップに匹敵するような体験をユーザーにもたらす装置を設計し、Ira Cohenなどの映像作家やIsaac Abramsなどの画家は、写真や絵画の色面に幻覚のような光景を描く。例えば、Isaac Abramsの作品の特徴として「うねるような曲線」や「黄緑系の色彩(アシッドカラー)」などのスタイルが挙げられるが、これらは絵画表現としての特徴であると同時におそらく幻覚の特徴でもある。ここでアーティストの役割は、鑑賞者にトリップを追体験させることなのである。本書に収録されたエッセイの中で、ブラウベルトは「サイケデリックなアートが美術史の中で正当に評価されていない」と繰り返し主張しているが、それはおそらく鑑賞者に働きかける様々な装置なども含んだサイケデリックな芸術的実践の多くが、鮮やかな色彩など分かりやすい特徴の影に隠れてしまっているからだと考えられる。ブラウベルトいわく、サイケデリックなアートはアートマーケットからもアカデミズムからも切り離されたところに存在しており、そもそもアートと日常生活の境界をなくすような実践であった [*6] 。また、サイケデリックな芸術的実践に「トリップス・フェスティバル」などのイベントを含めると、ドラッグによる没入体験を楽しむ演奏者と観客の間の境界線は曖昧になり、その場の体験は参加者全員でつくりあげたものだと言える。しかし、これらの実践はヒッピーのライフスタイルを象徴するものとされながらも、芸術としても政治としても認識されず、どちらの歴史からも疎外されてしまった [*7] 。ヒッピーにとってはライフスタイルそれ自体が芸術的な実践に近いものであったことを忘れてはならない。

(ちなみに、同時期に活動したシチュアシオニスト・インターナショナルやその他いくつかの社会参加型の芸術的実践は、1996年にニコラ・ブリオーがキュレーションした「トラフィック」展で展示され、それ以降の社会参加型の芸術に接続されたと言える。)

Tune In : アンダーグラウンドなグラフィックデザイン

第2部では、Stewart Brandらが編集した雑誌『Whole Earth Catalog』や、Warren Hinckle IIIらが編集した雑誌『Scanlan's Monthly』、Quentin FioreとJerome Agelがデザインした書籍、Corita Kentの版画ポスターなど、当時の社会的な意識を体現していた雑誌やポスター、そのグラフィックデザインが紹介されている。

Stewart Brandが編集長を務めた『Whole Earth Catalog』は、あらゆる道具とその使い方や材料、そのために必要な関連知識など膨大な情報が収められた百科事典のようなカタログで、オルタナティブな生活に関連した情報が多かったため、ヒッピーたちのバイブルとして親しまれた。

また、アメリカの体制批判的な月刊誌『Scanlan's Monthly』は、ニクソンの顔面が殴られている様子を描いた衝撃的な表紙などによって注目を集めるとともに、国内の印刷会社からのボイコットを受けて、カナダで印刷して出版されていたという伝説の雑誌で、インパクトの強いグラフィックが特徴的である。

Quentin FioreとJerome Agelは、マーシャル・マクルーハンの『The Medium is the Massage』やバックミンスター・フラーの『I Seem to Be a Verb』をデザインした。マクルーハンのアイデアをテレビや映画のようなテンポでグラフィカルに表現した『The Medium is the Massage』はペーパーバック本のイメージを一新し、フラーの『I Seem to Be a Verb』は本文が上下に二分され天地逆で進むという実験的なデザインで、読者が本を回したり行ったり来たりしながらアニメーションのように読み進めることが意図されていた。

そして、Corita Kentは商業広告や看板などの大衆文化からイメージや言葉を流用したエネルギッシュな表現の版画を数多く制作した。例えば、雑誌『LIFE』のレイアウトを流用した《the cry that will be heard》などは、商業広告がカウンターカルチャーのアイデアを借用するというベクトルをアーティストの側から逆転させたと言える。

当時は、これらの雑誌やポスター以外にも、反戦運動やスピリチュアルなイベント、オルタナティブな生活の提唱などのために数多くのアンダーグラウンドな広報物がつくられた。それらはプロのデザイナーや高性能の印刷機に頼ることができなかったため、組版の質が低く、イラストや写真のコラージュを多用したアマチュア的デザインの広報物を、安価なリトグラフで印刷することが多かった [*8] 。即興的で荒々しいデザインのアンダーグラウンドな広報物は、結果的にカウンターカルチャーの混沌とした雰囲気を体現していたと言える。おそらくCorita Kentのポスターに近いエネルギッシュなスタイルが、有名無名問わず数多くのアンダーグラウンドな広報物に見られたと考えられる。また、『Whole Earth Catalog』のグラフィックデザインもプロのそれとは程遠いものであった。ノーマン・M・クラインは、『Whole Earth Catalog』のデザインの質の低さを迂回し、レイアウトの特異性を強調して、次のように述べる。「コンテンツをグリッドに縛られず無秩序かつフラットに配置しているため、迷宮的である」[*9] と。読者は数多くの情報が並べられた誌面を迷うように読み進めて、個々人の要求に合わせて情報を取捨選択する。無秩序かつフラットな誌面は大小様々な読者の投稿を受け入れるのに適していたため、熱心な読者は誌面に投稿して情報を制作する立場に回った [*10] 。Stewart Brandは『Whole Earth Catalog』を通して、読者が直接的なコミュニケーションを行うネットワークの構築を目指していたが、それは無秩序かつフラットな誌面のレイアウトによって実現されていたのだ。情報の伝達方法それ自体が意味を持つというマクルーハンの見立てを体現するかのように。

Drop Out : ファンクな建築

第3部では、Alfred Henry HeinekenとN. John Habrakenによるビール瓶の小屋《WOBO》やAnt Farmによる移動建築のプロジェクト《Media Van》、Clark Richertらが建設したヒッピー・コミューン《Drop City》、Lloyd Kahnによる『Shelter』などが紹介されている。

醸造会社のAlfred Henry Heinekenの依頼によって建築家N. John Habrakenが設計した《WOBO》は、建築材料として再利用可能なビール瓶を製造し、ビール瓶によって小屋を建設するというプロジェクトである。最終的に、訴訟などを恐れて市場に出回ることはなかったが、Heinekenの庭にビール瓶の小屋が建設された。

Ant Farmはワゴン型トラック車にオーディオ機器やビデオ機器、調理器具、シャワー設備などを搭載した《Media Van》を制作し、そこで生活しながらアメリカ全土を旅するというインスタレーションを行うとともに、廃材などによってトラック車をDIYで改造するためのマニュアル『Inflatocookbook』を発行した。このプロジェクトは当時のアメリカの資本主義体制を象徴する自動車を個人的な目的のために流用するという点で、体制に対して批評的な意味合いを持つ。

《Drop City》はClark Richertらによって建設されたヒッピー・コミューンで、フラーの「ジオデシック・ドーム」を参考にして廃材をパッチワーク的に組み合わせることでつくられたカラフルなドームが特徴的である。「Drop City」という名前はClark Richertらが学生時代に考案した「Drop Art」という芸術的実践(歩道で急に物を落として通行人の反応を誘うという活動)にも通じるもので、その名の通りコミューンも数多くの訪問者を引き寄せた。

そして、『Whole Earth Catalog』のシェルター部門の編集者も務めたLloyd Kahnによる『Domebook』やそれに続く『Shelter』は「ジオデシック・ドーム」型の小屋や、環境に配慮した木造の小屋をセルフビルドするためのマニュアルである。

サイケデリックなアートが美術の歴史から疎外され、アンダーグラウンドなグラフィックデザインがプロのデザイナーに認識されなかったのと同じように、廃材でつくられた小屋やドームは建築の歴史において語られることが少なかった。しかし、これらのオルタナティブな建築は、William Chaitkinによって「ファンク」という特徴が与えられて、理論化されている。Chaitkinは、チャールズ・ジェンクスとの共著である『Architecture Today』の中の「Alternative」という章で、先に紹介した小屋やドームのようなアマチュアによってつくられた建築を取り上げて、ファンキーな色彩や木工芸のような表現、遊牧民の家のような造形について言及している。そして、美術史家・Peter Selzが西海岸のベイエリアに見られた美術(特に彫刻など)に対して用いた「ファンク」という概念を引用する。ファンクな美術は、「クールというよりはホットで、散漫というよりは傾倒しており、形式的というよりは奇抜で、官能的で、そして非常に醜くて不格好なことが多い」[*11] と言う。Selzは、ポップアートの滑らかさとファンクの生々しさを、ミニマリズムの還元的なアプローチとファンクの付加的なアプローチを対比して、ファンクな造形物を位置付けた [*12] 。このようなファンクの概念を引用することでChaitkinは、廃棄されたドアや窓のコラージュによってつくられた石畳や、改造された中古トラックのフランケンシュタインのような外観のことを、「funkitecture」(ファンクな建築)と呼んだ [*13] 。ところで、Chaitkinの論考が収録された『Architecture Today』の共著者のジェンクスは、本書が書かれる10年ほど前に、Nathan Silverとの共著で『Adhocism: The Case for Improvisation』という本を出している。本書では、「アドホック ad-hoc」(場当たり的な、即興的な)というテーマのもと、マルセル・デュシャンのレディ・メイド《自転車の車輪》など「即興性」を見出せる数多くの作品が紹介されており、その中には《Drop City》も含まれる。しかし、この本では建築における「即興性」を体現する極端な例の一つとして簡単に紹介されているに過ぎず、スタイルや形態に対する言及は不十分だと言える。そのため『Architecture Today』においてChaitkinがその形態的特徴を「ファンク」と称したことは特筆すべきことである。

There is no alternative : カウンターカルチャーは、もう終わったのか?

ここまで、ヒッピーを取り巻く文化、特に美術・デザイン・建築について駆け足で紹介してきた。2020年現在から振り返ると遠い昔の出来事のように感じるものもあれば、どこか見慣れているようなものもある。例えば、建築の分野では、サイケデリックな色彩を見ることは少ないが、使い古した木材を内装に使ったり壁紙を引き剥がしたボロボロの躯体を剥き出しにしたりという(ファンクとも言えるような)荒々しいデザインを見ることが増えた。都会から離れた場所で小屋に住むというライフスタイルも一部のメディアを賑わしている。また、1960-70年代のアンダーグラウンドなデザインを彷彿とさせるブランド広告やパッケージを見かけることも多い。これらは形こそ似ているものの、古き良き時代へのノスタルジーか、はたまた、ただの一過性の流行のようにすら思え、かつてのような対抗的な気概は感じられない。もはや、カウンターカルチャーとは呼べないものになっている。それでは、現在に至るまでの間に、ヒッピーの文化はどのように変化したのだろうか。

1970年代以降にカウンターカルチャーが失速した原因の一つとして、アメリカの経済の悪化が挙げられる。実のところ、当時のコミューン活動の多くは物質的に豊かな白人の中産階級の子供たちによって構成されていたため、先の経済の悪化によって、都市に戻らなければ生計が成り立たなくなったのである [*14] 。また、田舎のコミューンが衰退した反面、都市に復帰し社会的成功をおさめた人たちの中から「BOBO(ブルジョア・ボヘミアン)」が誕生した。彼らは、オーガニックな食品やDIYを愛好するなど「カウンターカルチャーの時代に重視された、自然や相互扶助を尊ぶスタイル」[*15] をあえて選択した(近年のDIY的な荒々しいインテリアデザインはおそらくこの系譜だろう)。そして、ここから「社会的大義(cause)を消費行動の動機付けの一つとするマーケティング(cause-related marketingという)」[*16] がアメリカで生まれ、カウンターカルチャーのスタイルがアメリカの大企業の商品のアイコンとして利用されるようになるのである [*17] 。

また、ジョセフ・ヒースとアンドルー・ポターは2004年に『反逆の神話』を著し、「カウンターカルチャーはいかにして消費文化になったか」を皮肉交じりに解き明かした。彼らは、カウンターカルチャーが1970年代以降の消費文化に巻き込まれたというだけではなく、そもそもカウンターカルチャーの持つ「主流社会の拒絶」という性質が1970年代以降の消費文化に見られる「競争的消費」という差異化のゲーム(「人とあえて違うことをせよ」)の駆動力になったのではないかと言う [*18] 。また、カウンターカルチャーにおいては、楽しむことが「究極の体制転覆的な破壊活動」と見なされていたが、そのような快楽主義的な性質こそが消費資本主義を新たに活気づけたのではないかと指摘し [*19] 、体制転覆的だったはずの『アドバスターズ』がナイキとのコラボスニーカーを発表した例を挙げている [*20] 。このような「カウンターカルチャー自体が消費文化を生み出した」という見立てには頷ける部分も多い。しかし、彼らはカウンターカルチャーに逃避せず、既存の政治活動によって具体的な問題解決を図ろうと言うだけで、カウンターカルチャーを再検討する余地は与えてくれない。本当に「この道しかない(there is no alternative)」のだろうか。

The Struggle for Utopia : 体制の欺瞞を暴くために

マーク・フィッシャーは「資本主義が唯一の存続可能な政治・経済的制度であるのみならず、今やそれに対する論理一貫した代替物を想像することすら不可能だ、という意識が蔓延した状態」[*21] を「資本主義リアリズム」と表現した。フィッシャーは「この道しかない(there is no alternative)」というマーガレット・サッチャーの格言こそ資本主義リアリズムを形容するのに相応しい言葉だとして [*22] 、資本主義リアリズムがどんな抵抗をも無力化してしまう現在の絶望的な状況を嘆くが、ただ嘆くだけではなく資本主義リアリズムの欺瞞を暴こうとした。

資本主義リアリズムを揺るがすことができる唯一の方法は、それを一種の矛盾を孕む擁護不可能なものとして示すこと、つまり、資本主義における見せかけの「現実主義」が実はそれほど現実的ではないということを明らかにすることだ。[*23]

また、フィッシャーは映画『トゥモロー・ワールド』の大英博物館のシーンを概観しながら、文化的な生産物はどんなものであれ資本主義リアリズムに包摂されてしまうと主張する。

ただ保存されるだけの文化はもはや文化でも何でもない。映画に出てきたピカソのゲルニカ──かつてはファシズムの残虐行為への苦痛と怒りを叫んだものが、今や壁の装飾品だ──がたどった運命は、その典型だ。(中略)もはやそれを鑑賞する新しい視線なくして、その力を保つことのできる文化的オブジェは存在しない。(中略)文化的実践や儀礼が単なる美学的なオブジェに変容されることによって、かつて各々の文化が信じていたものは、客観的に皮肉られながらアーティファクトと化する。[*24]

フィッシャーにならえば、1960-70年代のカウンターカルチャーは当時の資本主義体制に抵抗する力を持ち得なかったが、ヒッピーを取り巻く文化の複雑なニュアンスを丁寧に辿ることは体制の欺瞞を暴く手がかりを得るうえで意味を持つと考えられる。その際、本書で紹介された個別具体的な文化的オブジェ(美術・デザイン・建築)を過度に評価して、歴史的な位置付けを与えることは、対象が意味の固定化された美学的なオブジェに変容し、アイコンとして消費される危険性を伴う。そう考えると、私たちがやるべきことはカウンターカルチャーが生み出した文化的なオブジェの価値を再検討するだけではなく、現在の文脈に引き寄せて積極的に新たな意味を見出すことであろう。本書は、体制に対抗しユートピアを実現する闘争のバトンを私たち読者に差し出している。それをどう使うかは私たち次第なのである。

*

注釈

[*1] 太田知也, 「路上の『メディア・トラック』あるいはポスト・ヒューマンへの轍──『Hippie Modernism: The Struggle for Utopia』展解題」『vanitas 006』, 2019, アダチプレス : p.123-124

[*2] Andrew Blauvelt, 「Preface」『Hippie Modernism』, 2015, Walker Art Center : p.11

[*3] 池田純一, 『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』, 2011, 講談社 : p.105

[*4] Andrew Blauvelt, 「The Barricade and the Dance Floor」『Hippie Modernism』, 2015, Walker Art Center : p.26

[*5] 太田知也, 「路上の『メディア・トラック』あるいはポスト・ヒューマンへの轍──『Hippie Modernism: The Struggle for Utopia』展解題」: p.124

[*6] Andrew Blauvelt, 「The Barricade and the Dance Floor」: p.17-18

[*7] 同上 : p.19

[*8] Lorraine Wild & David Karwan, 「Agency and Urgency: The Medium and Its Message」『Hippie Modernism』, 2015, Walker Art Center : p.46-47

[*9] 同上 : p.50

[*10] 同上 : p.50-51

[*11] Andrew Blauvelt, 「The Barricade and the Dance Floor」: p.20

[*12] 同上 : p.20

[*13] 同上 : p.21

[*14] 池田純一, 『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』 : p.101-103

[*15] 同上 : p.104

[*16] 同上 : p.104

[*17] 同上 : p.105

[*18] ジョセフ・ヒース+アンドルー・ポター, 栗原百代=訳, 『反逆の神話:カウンターカルチャーはいかにして消費文化になったか』, 2014, NTT出版 : p.149-150

[*19] 同上 : p.15

[*20] 同上 : p.5

[*21] マーク・フィッシャー, セバスチャン・ブロイ+河南瑠莉=訳, 『資本主義リアリズム』, 2018, 堀之内出版 : p.10

[*22] 同上 : p.24

[*23] 同上 : p.49

[*24] 同上 : p.14-15

2020.11.25_Aマッソ「トマソン」

空中分解する「どないやねん」──Aマッソ「トマソン」におけるアイロニーとユーモア

ツッコミの前景化

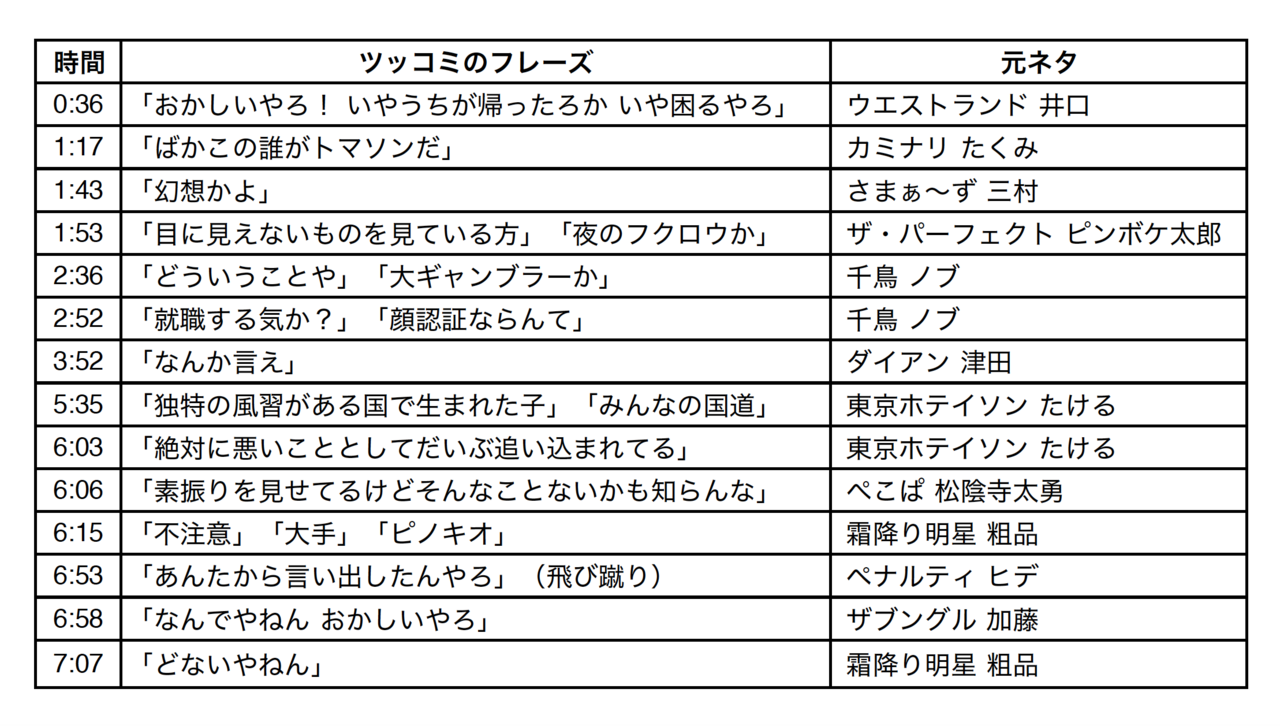

「村上のツッコミリハビリ回」として企画された第41回「トマソン」は一見ただの街ぶらロケである。当時、村上がネタ以外の平場でツッコミをサボっているとスタッフや加納が指摘したことから生まれた企画だと考えられる。タイトルにもなっている「トマソン」というのは、1972年頃に赤瀬川原平ら(路上観察学会)が「町の各種建造物に組み込まれたまま保存されている無用の長物的物件」[*1] を指して用いた言葉である。例えば、上がった先に何もない階段=「純粋階段」などがこれに当たる(詳しくは次項で述べる)。このような「トマソン」が街に点在しているため、それを探しに行こうというのが今回の企画である。しかし、真面目にトマソンを見つけたのは初めの1回(新宿駅・ミロードの純粋階段)のみで、それ以降はトマソンを探して街を歩く二人の掛け合いが続く。それぞれのシーンで、加納のボケに対して村上がツッコミを入れていくのだが、どうも加納の耳には届いていないようで、どんどんツッコミが溢れていく。掛け合いとは言ったものの自然な会話とは程遠い編集で、ボケとツッコミのセットがぶつ切りで続いていくのを見ているうちに、ツッコミが前景化してくるのを感じる。(ツッコミのみテロップとして表示されている。)また、それぞれのツッコミのフレーズに聞き覚えがあることに気づく。このことに気づいた人は多いようで、YouTubeのコメント欄にはツッコミの元ネタについてのコメントがいくつか見られる。村上から苦し紛れに出たツッコミは他の芸人たちの再演なのである。(YouTubeのコメント欄を参考にして、主なツッコミのフレーズと元ネタとの関係を以下の表にまとめた。)

これらのツッコミは(加納の反応がないため)虚しく響く。その上シーンがすぐに切り替わってしまうので、もしスベっていたとしても「スベり笑い」として消化(昇華)することはできない。しかし、このように単なるスベり笑いには回収できないところに『Aマッソのゲラニチョビ』特有の面白さを感じる。ここで言う番組特有の面白さというのは、「どこで笑えばいいのか分かりにくいけれど総体として面白い」ということである。そう思うのも、分かりやすくは笑えない部分にも何か意図がありそうな感じがするからだ。このように「何かしら含みを感じる面白さ」について、企画テーマでもある「トマソン」を経由して考えてみたい。

トマソンにおけるアイロニーとユーモア

先ほど述べたように、トマソンというのは「町の各種建造物に組み込まれたまま保存されている無用の長物的物件」[*2] のことで、赤瀬川原平、藤森照信、南伸坊ら「路上観察学会」によって命名された。具体的には、先述した「純粋階段」のほかに、人の出入りを拒む「無用門」や、切断された樹木の電信柱「阿部定」などがあげられ、本来的な用途からズレてしまった物件を見立てやユニークな名付けによって「トマソン」に昇華して紹介している。ここで注目するべきは、正しくは「超芸術トマソン」であるということだ。1960年代におけるハイレッド・センターの活動などにより前衛芸術家として知られていた赤瀬川原平は、「作家の〈表現〉としての芸術の終わり」[*3] を告げるため、路上の芸術作品のような物件に対して、それまでの「芸術」を超えるものとして「超芸術」という言葉を用いた。(簡単に言うと前衛を追求しすぎるあまり作者がおらず無作為につくられたオブジェこそが芸術だと宣言し出したということです。前衛芸術の極北ですね。)これに関して、南後由和は「超芸術トマソン」による笑いはアイロニカルだと指摘する。

70年代の超芸術トマソンにおける赤瀬川の笑いは、制度や規範としての芸術の否定、超越による展開を前提としていたうえ、対象の無用さや無意味さを確信犯的に謳い、あえてそのような「物件」の蒐集に没入する点でアイロニカルだ。[*4]

また、南後は「路上観察学会」のメンバーの藤森照信に対しても「笑い」を見出している。藤森は本業である建築史研究と並行して(あるいはそれ以前から)「建築探偵団」として看板建築などの既存の建築史研究からは排除されてきた事物を観察して著作にまとめてきた。南後はこのような建築史家としての姿勢にはユーモアがあると評する。

「歴史の屑」とでも言うべき、「建築史」に場を占めない事物を引き受け、「建築史」の言説が排除した集合的無意識こそが駆動させる歴史のダイナミズムを浮かび上がらせる身ぶりからは、「建築史家」である藤森の歴史的想像力がもつ野蛮さを看取することができよう。それは、アノニマスな生がもつ非合理性や非目的性を信頼し、肯定するユーモアでもあるだろう。[*5]

たしかに建築史家としての著作だけではなく、自然の荒々しさを引き受けた氏の建築作品に感じるおかしみも、いわば「非合理性や非目的性を肯定するユーモア」に由来するものだと思う。(簡単に言うと無名の設計者によってつくられた野蛮な建築物を面白がるユーモアセンスがあるということです。作者がおらず無作為につくられたオブジェを芸術だと称した赤瀬川に通じるものがあります。)

このように、トマソンには「前衛を追求したがゆえの(既存の芸術を乗り越える)アイロニー」と「非合理性や非目的性を信頼し肯定するユーモア」が見られ、それゆえほかにはない「笑い」が生まれているのだと考えられる。実はこれと同種のアイロニー/ユーモアがAマッソの「トマソン」においても見られるのである。

無用ゆえの純粋な笑い

さて今一度『Aマッソのゲラニチョビ』の「トマソン」について考えると、その特徴として、⑴他の芸人のツッコミを再演することと、⑵村上の暴走を野放しにしていることが挙げられる。

まず、⑴について、村上は他の芸人のツッコミを真似しつつも相応しいフレーズに落とし込んでいるため、「ボケに対してツッコミを入れる」という通常の意味での面白さを感じるが、それと同時に聞き慣れたフレーズがゲシュタルト崩壊していくかのような別の面白さも感じる。これは、1990年代前半に小沢剛と村上隆と中ザワヒデキ(スモール・ビレッジ・センター)が、赤瀬川原平ら1960年代の前衛をあえて「再演(シミュレーション)」することで、前衛の虚構性を暴き出そうとした手つきに似ている [*6] 。つまり、他の芸人のツッコミを再演する(繰り返す)ことによって消費し、(無意識だと思うけれど)そのツッコミが本来持っていた面白さを漂白している。これは結果的に過去の芸人たちの人気フレーズに対するアイロニーになっている。「トガった笑い」(前衛)を追求したがゆえに。

また、⑵について、おそらく企画段階から意図されていたことだと思うが、村上はアドリブのような勢いでツッコミをたたみかけていき、加納のボケに対して村上のツッコミが過剰になり溢れてくると、次第に村上の独壇場かのような状態になる。ここで、番組の企画担当が加納であることを鑑みれば、加納(および番組スタッフ)は意図的に村上の暴走をハンドリングせず番組に生かしているのだと考えられる。これは平場での村上の突拍子もないボケに対して加納が優しくツッコミを入れるという構図と重なる。どちらも村上の暴走を(笑いとして)信頼し肯定する加納のユーモアを感じられるのだ。

このように、Aマッソの「トマソン」には「トガった笑いを追求したがゆえのアイロニー」と「村上の暴走を信頼し肯定するユーモア」が見られ、それゆえに「何かしら含みを感じる面白さ」が生まれているのだと考えられる。これは、「超芸術トマソン」に見られるアイロニー/ユーモアとも重なる。この不思議な符合から、「トマソン」というタイトルにはこの番組に特有の面白さを(超芸術トマソンを介して)形容するという意味も含まれていたのではないかと勝手に想像してしまう。それゆえラストシーンにおいて繰り返されることで対象としてのボケを喪失した、空中分解する「どないやねん」の無用ゆえの純粋性に惚れ惚れするのである。

*

注釈

*1:赤瀬川原平+藤森照信+南伸坊, 『路上観察学入門』, 1993, 筑摩書房 : p.13

*2:同上 : p.13

*3:田中純, 『都市表象分析Ⅰ』, 2000, INAX出版 : p.69

*4:南後由和, 「笑う路上観察学会のまなざし」『路上と観察をめぐる表現史 考現学の「現在」』, 2013, フィルムアート社 : p.134

*5:同上 : p.134

*6:椹木野衣, 『日本・現代・美術』, 1998, 新潮社 : p.27-47

2020.11.24_ナンセンス躁病文化

『文學界 2020年11月号』「総力特集 JAZZ×文学」に載っていた、山下洋輔さんと菊地成孔さんの対談を読んだ。菊地さんが2011年から2018年までTBSラジオでやっていた「菊地成孔の粋な夜電波」というラジオ番組が好きで、(実はリアルタイムで聴いていたのは最後の2年くらいなのだけれど)番組が終わっても、全シーズンの音源がアーカイブされてあるサイトで好きな回を繰り返し聴いたりしている(特にソウルBAR特集はそれぞれ数十回聴いて、前口上を諳んじられるレベルになっている)。菊地さんの師匠にあたる(言わずと知れたジャズ界のレジェンド)山下さんは「粋な夜電波」にも何回か出演されているので二人のやりとりを聴いたことはあったが、今回の対談は、近作に触れたり時事問題に絡めた話題があったりとアップデートされていて新鮮だった。

特に日本におけるジャズと文学の交差について考えたときに、菊地さんが直接的に交流を持っていた「山下・筒井文化圏」と、その対偶に位置する「村上春樹文化圏」があるという話が印象的だった。「山下・筒井文化圏」は山下洋輔さんと筒井康隆さんの周辺にいる人たち(タモリさんなども含まれる)によるナンセンスなイベントの数々が特徴的で、日本や世界のジャズ史とも文学史とも全く切れたところにあるが、ある種セクト的に色々な人が集まっていたと言う。それに対して、村上春樹さんは「一番正統的に世界のジャズ史と文芸を結びつけた仕事」[*1] をしており、いわゆる正史を語ってきたと言う。そして、菊地さんのカルチャー(特に「粋な夜電波」)は「山下・筒井文化圏と村上春樹文化圏を自分の中でミックスしたもの」[*2] だと言う。

この二つの文化圏は、日本においてジャズと文学が交差した二大カルチャーだと言えるが、それらには決定的な距離感の違いがあると言う。

山下・筒井文化圏というのは、フリー・ジャズが小説になり小説がフリー・ジャズになり、構造的に癒着しキメラの状態まで行ってしまった。影響とか引用を超えた、構造的・言語的に癒着した状態だと思う。

それとは別の形で、ジャズをきちんと、英語の能力を通じて日本で伝えていくムーブメントは、村上春樹さん以上のことは起こらないと思う。(中略)村上春樹さんは現物のジャズに対して愛と敬意があるんですよ。愛と敬意があるというのは、距離感があるということなので。[*3]

これを知った上で「粋な夜電波」を聴くとまた違うのかな、と。

*

ところで、この二人の対談をどこかで読んだなと思ったら、『ユリイカ 2006年4月号』「特集*菊地成孔」に、より”師匠と弟子”感のある対談記事が載っていた。その中で、先ほどの「山下・筒井文化圏」の具体的な活動の一つとして「全日本冷やし中華愛好会」があげられている。タモリさんや赤塚不二夫さんなど数々の著名人を巻き込んで冷やし中華に関するイベントを開催した「全日本冷やし中華愛好会」(通称・全冷中)。詳しくは『空飛ぶ冷し中華』という本にまとまっているが、表紙に書かれた名前を見ると、平岡正明、相倉久人、赤瀬川原平、高平哲郎、、、と、とても豪華で驚く。菊地さんはこの活動を日本における「ナンセンス躁病文化の極致」[*4] だったと振り返っている。

すごい躁病的で、ダンディで、ナンセンスの系譜にもブラックユーモアの系譜にもある。山下さんの活動の初期、左翼運動とフリージャズが密接に結びついていたイメージがあった頃の音源や映像と、「冷やし中華」のころの映像なんかをセットDVDにして売るべきだと思うんです(笑)。[*5]

「粋な夜電波」的な文脈で言うと、川勝正幸さんがバブル崩壊から9.11までの約10年を(自身の鬱と重ねて)「世界のうつ」[*6] と呼んだことを思い出す。今でも「粋な夜電波」を聴くことがあるが、震災直後に始まったこの番組には、ある種「鬱」な時代にどれだけ「ナンセンス躁病文化」的なエッセンスを発露できるかというような意図が感じられて、落ち込んでいる時などに聴くと、謎のカタルシス効果がある(笑)。今年など特に世界的に鬱なトーンだったので、「ナンセンス躁病文化」的なエッセンスが欲しくなりますね。

*

注釈

*1:山下洋輔, 菊地成孔,『文學界 2020年11月号』, 2020, 文藝春秋 : p.44

*2:同上 : p.47

*3:同上 : p.52

*4:山下洋輔, 菊地成孔,「花火を上げろ!」『ユリイカ 2006年4月号』, 2006, 青土社 : p.83

*5:同上 : p.83

*6:川勝正幸,『21世紀のポップ中毒者』, 2013, 河出書房新社 : p.6

2020.11.13_文化は人を窒息させる

書評:「文化的芸術への侵入言論」

──ジャン・デュビュッフェ『文化は人を窒息させる』(人文書院, 2020)

*

アール・ブリュットという「別の芸術」

本書は、「アンフォルメル」[*1] の先駆者であるとともに「アール・ブリュット」の名付け親としても知られるフランスの画家、ジャン・デュビュッフェの初の邦訳書である。デュビュッフェは、画家として自身の制作を行うかたわらで、精神科医ハンス・プリンツホルンによる『精神病者の芸術性』を手がかりに、精神病院や刑務所などを頻繁に訪れ、幻視者や精神障がい者の作品を蒐集した。そして、彼らの表現は「自分自身の衝動からのみはじめて、完全に純粋で生の芸術的行為」[*2] であるとして「アール・ブリュット(=生の芸術)」という概念を提唱した。昨今の日本においては知的障がい者によるアートに対して使われることが多いが、デュビュッフェによる定義はより広い範囲を対象としている。

狂人の芸術だけではなく、より広い意味で通常の美術界とは無縁の人たち、現代の芸術表現について知識の乏しい人たち、あるいはそこから意図的に距離を置いている人たちによる創作物を対象とする [*3]

この定義から、デュビュッフェにとっては、「幻視者や精神障がい者による表現」であるというその特殊性よりも、それらの作品が旧来の美術界や制度を相対化して、価値体系を揺るがすという、反文化的な側面にこそ着目していたことが分かる。アール・ブリュットとは「西洋近代芸術の限界や隘路を打ち破る革命的な概念」[*4] として構想されていたのだ。

このように、アール・ブリュットはそれまでの西洋の近代芸術とは異なる(近代芸術に対抗する)「別の芸術」であり、知的障がい者によるアートを評価することだけにとどまらない、射程の長い概念である。本書では、このような前提の下で(アール・ブリュットによって相対化されることになる)西洋の近代芸術(=「文化的芸術」)に対して、デュビュッフェが徹底的な批判を行う。また、支配的な文化体制に飼い慣らされないためには個人主義を貫くべきだと強く主張する。そして「文化的芸術」という制度から脱したところにある芸術の根源を求めて、その制度を支える文化人に対して文化への異議申し立てをするように呼びかける。奇しくも世界的な反乱の季節と重なる1968年に書かれたこのラディカルな提言は、ところどころ古めかしいと感じる部分もあるが、現代においても新鮮な議論を提供してくれるだろう。

「文化的芸術」への批判

本書で、デュビュッフェは終始一貫して、制度的な「文化」という概念を批判する。例えば、文化という制度を支える文化人たちは、過去に権威ある存在が認めたものしか評価しようとせず、自分たちが触れることのない数多くの芸術作品や思想には見向きもしないと言う。

文化の顕彰者は、世の中には多くの人々が存在していることや思想も限りなく生産されていることを十分考慮しない。(中略)彼らの頭にあるのは本を書くきわめて限られた数の人たちであり、本を書かなくて図書館で探しても見つからない思想の持ち主は彼らの頭にない。文化は書物であり絵画であり記念建造物であるという西洋の思想は幼稚としか言いようがない。(本書 : p.20)

また、文化が権威的なものによる選別を前提にしている以上、文化は創造的な行為と本質的に矛盾するものだと言う。

文化の特質はなんらかの作品に強い光を当て、他のすべての作品を闇に葬ることを厭わずに、その作品のために光を寄せ集めることである。そのため、こうして優遇された作品生産と無関係なあらゆる創造的意志は窒息して死滅してしまう(中略)文化は創造に対して本質的に排除的であり、したがって創造を貧弱にするものである。(本書 : p.15-16)

つまり、文化は文化人の地位や名誉を保持するだけではなく、芸術家の創造行為を選別したり、良しとされている文化への迎合を促したり、芸術作品の鑑賞者に固定的な見方を(無意識のうちに)強要したりするのである。このように、支配的な文化によって芸術家や鑑賞者などがある方向に誘導されることをデュビュッフェは「文化的プロパガンダ」と呼んで批判し、その影響によって多くの芸術家と鑑賞者は、芸術作品そのものよりも作品を広く伝達し文化の中に位置付けるのに役立つ「宣伝広告」に重きを置いているのではないかと指摘する。

公衆は芸術創造に敬意を表するのではなくて、一部の芸術家たちが恩恵を受ける宣伝広告の威光に敬意を表するように誘われているのだ。その結果、公衆は作品そのものに興味を持つのではなくて、作品を伝達する宣伝広告に興味を持つのである。(本書 : p.30-31)

芸術家もまた、宣伝広告が作品の中身よりも優位にあると考えるように導かれている。そして彼らは、できあがった作品の性質に従って宣伝広告をするのではなくて、作品を制作している最中に作品そのものよりも宣伝広告を優先的に考えるように導かれている。(本書 : p.31)

このようにデュビュッフェは「文化的芸術」(文化的プロパガンダの影響を受けた芸術)の負の側面をいろいろな角度から指摘することで、その根底にある社会的権力や社会体制に対しても疑問を投げかけていると言える。

現代における「文化的芸術」

デュビュッフェはある種当たり前のように受容されていた「文化的芸術」を改めて議論の俎上に載せて、文化的芸術が抱える構造的な問題を暴き出そうとした。このような議論には頷ける部分が多く、支配的な文化的芸術以外の「別の芸術」があってもいいのではないかと素直に思うが、ここでふと、デュビュッフェが批判する文化的芸術のような制度は、今もなお形を変えて残っているように思われる。

2013年に書かれ、つい最近邦訳された『ラディカル・ミュゼオロジー』の中で、美術史家・批評家のクレア・ビショップは、近代から現代に至るまでの美術館像の変容を「エリート文化の貴族的機関としての十九世紀型美術館モデルから、レジャーやエンターテインメントの大衆的神殿としての現在の美術館像への移行」[*5] と表現した。ここで言うところの「エリート文化の貴族的機関」は、まさにデュビュッフェの批判する制度的な「文化」に相当するものである。そう考えると「レジャーやエンターテインメントの大衆的神殿としての現在の美術館像への移行」に伴い、かつて文化的芸術が持っていた権威のようなものは多少薄れたとしても、美術マーケットとして利益をあげようとする投機的な思惑によって、再び文化的芸術のような制度が確立されていると言えないだろうか。文字通り「宣伝広告」のようなものが重要な位置を占めることになるのだ。ビショップが先ほどのように言うときには「レジャーやエンターテインメントの大衆的神殿としての現在の美術館」を批判しているわけではないが(このような現象を一度肯定的に受け止めたうえで新しい美術館の可能性を見出そうとしている)、デュビュッフェの論理で考えるとこれは危惧するべき状況だと言える。

それでは、社会的な状況が変化しても逃れることのできない文化的芸術からどのように距離をとるのか。そこで重要になるのが「個人主義」である。

文化に飼い慣らされないための「個人主義」

デュビュッフェは「私は個人主義者である」と言い、個人の利益と社会の利益は本質的に対立するとしたうえで、個人主義が守られている社会は健全であると繰り返し主張する。

国家的理由と健全で活力のある個人主義との対立は、社会という海を内部から活性化するうねりをもたらす。(中略)一方で集団に激しく対立し、他方で集団を構成する一員として集団の利害に参与するという、この個人の二重性は、誰にとっても絶えず困惑をもたらすとともに、思想を変質させる元になる。(本書 : p.50-51)

ここでデュビュッフェは、政治的なアナロジーとして「国家的理由」という言葉を使っているが、つまるところ社会で支配的な文化と個人主義との間に生じる対立に可能性を見出している。そして、社会や文化と個人主義の対立が見られる局面の一つとして「病気」の例をあげている。

集団によって回収不可能とされた多くの人々(その「異常」とされる行動とその起源が多様で種々雑多な人々)のなかの相当数の人々の「病気」は、ひとえに社会的なもの、ひいては文化に対する異議申し立てが単に極端になったもの、つまり個人主義が激化したものではないか(本書 : p.94)

デュビュッフェがアール・ブリュットの提唱者であることを鑑みれば、このような指摘から、ある種「病気」を抱える幻視者や精神障がい者が個人主義を貫き、自らの内的必然性に従って芸術作品を制作することが、社会や文化に対する批評的な機能を持ち得るという可能性を読み取ることができる。つまり、作家が個人主義を貫いて芸術作品を制作することは、社会で支配的な文化に飼い慣らされないための方法の一つとして有効なのではないかと考えられる。そして、これは結果的に文化的芸術から距離をとったところで成り立つ芸術だと言える。

ここで一つ注意したいのは、個人主義を取り巻く状況の変化に伴う、個人主義の負の側面である。本書が書かれた1968年において個人主義というのは1960年代的なラディカリズムを象徴する考え方の一つだったと思われるが、現在の新自由主義下において個人主義という考え方は、個々人の自己責任を強調することで社会が公的責任を回避する方便になりかねない。このような意味での個人主義は、個々人の間の格差を助長する。「一方で集団に激しく対立し、他方で集団を構成する一員として集団の利害に参与するという、この個人の二重性」が大事だとデュビュッフェは主張したが、そもそも「集団を構成する一員として集団の利害に参与する」権利を奪われてしまったら「集団に激しく対立」することもできなくなってしまう。

また、先ほど「病気」の例をあげたが、新自由主義下においては「病気」すらも個々人の自己責任として処理されてしまう。マーク・フィッシャーが『資本主義リアリズム』で指摘するように「精神障害を個人の化学的・生物学的問題とみなすことで、資本主義は莫大な利点を得る」[*6] ような社会においては、「あなたが病気なのはあなたの脳内にある化学物質のせいです」[*7] という論理で薬での治療が推奨されて(薬の開発で市場が潤い)、精神障害は個人の資質に還元されてしまう。そうなると、精神障害がある面では個人と社会との摩擦によって生じているということが見えにくくなる。そのように考えると、幻視者や精神障がい者の「病気」を個人主義の激化として称揚することは「病気」を個々人の自己責任として処理する危険性と紙一重である。

このように、デュビュッフェによって1968年に書かれた提言が、現在別の大きなイデオロギーに呑み込まれかけていることへの注意を呼びかけたが、それでもなおデュビュッフェの議論には有効な部分が多い。デュビュッフェが個人主義を主張し、「一方で集団に激しく対立し、他方で集団を構成する一員として集団の利害に参与する」という二重的立場を目指したことは、既成の美術界を批判するとともに、美術界で評価される画家としても活動していたことと重なる。最後に、デュビュッフェの二重的立場と、それによって可能になる「侵入言論」について考える。

文化人への「侵入言論」

本書の訳者である杉村昌昭さんは「訳者あとがき」の中でデュビュッフェの抱えていた自己矛盾について言及している。

いま私は、デュビュッフェの「自己矛盾」と記したが、それはもちろん主に、デュビュッフェが「アール・ブリュット」の命名者である一方、自身は「アール・ブリュット」の作家ではなく、一般に彼が批判している「文化的芸術」に連なる作家として位置づけられているという、彼の二重的立場に由来する。(本書 : p.133)

このような二重的立場は、本書の書き方においても見られる。これまで本稿で引用した部分を読めば分かると思うが、デュビュッフェのテキストは挑発的ではあるものの、硬派なレトリックに満ちている。反体制的な意味を持つテキストにしては、いささか行儀が良すぎるように思われる。なぜこのような書き方なのだろうか。それは文化人の言葉づかいに合わせるためである。

文化をじかに経験した者は文化を拒否しなくてはならない。だから私はここで教養ある人々に彼らの言葉で話しかけているのである。彼らに耳を傾けてもらうために、私は彼らの司法書司的言葉づかいを一貫して用いてきた。文化に対して異議申し立てする者、明確な敵対者が登場するのは、彼らのなかから、すなわち文化と身近に接し自らも文化を実践した者——それゆえ文化をよく知っていて文化に対して武装することができる者——のなかからである。(本書 : p.112)

デュビュッフェは、文化的芸術を批判して反文化的な立場をとりながらも、文化的芸術を支える文化人が好みそうな言葉づかいをあえて用いることで、彼らに直接語りかけようとする。そして、「文化と身近に接し自らも文化を実践した者」こそが本当の意味で文化に影響を与えることができるとして、彼らに対して文化への異議申し立てをするように呼びかける。このように、自分とは異なる立場の人々を頭ごなしに否定して遠ざけるのではなく、自分の立場を危険に晒してでも相手の立場に侵入して語りかけるような話し方は、伊藤昌亮さんが提唱する「侵入言論」を思い出させる。

「シアターコモンズ'20」のシンポジウム「コモンズ・フォーラム 芸術と社会」[*8] において「あいちトリエンナーレ2019」の炎上や電凸事件を踏まえて、その要因の一つであるネット右派について議論した流れで、『ネット右派の歴史社会学』の著者である伊藤昌亮さんが「ネット右派の立場に入り込んで語りかけるような言論を行い、相手の思考を組み替えることはできないか」というような発言をされていた。対抗する言論だけではなく侵入する言論も大事なのではないかと。ここで提示された「侵入言論」というアプローチはデュビュッフェの言葉づかいにも通ずるものである。これは、今日においても、異なる立場の人々に粘り強く語りかけるためのアプローチとして有効だと考えられる。

デュビュッフェが本書を通して批判し続けた文化的芸術は、2020年現在においても未だに強い影響力を持っている。今年の夏に開催される予定だったオリンピックとパラリンピックに向けて街中を賑わせたアール・ブリュットのポスターの数々を見れば、文化的芸術から距離をとるための方法の一つであったアール・ブリュットさえも文化的芸術に呑み込まれて消費されていると言わざるを得ない。文化体制を転覆しようとする動きさえも文化に吸収されてしまうようなこの時代に、デュビュッフェが残した提言は多くの示唆を与えてくれる。文化的芸術の弊害を明るみに出す灯火を消してはならない。

*

注釈[*1] アンフォルメル:第二次世界大戦後、フランスを中心にヨーロッパで興った非定形(informel)を志向した前衛芸術運動で、主に芸術家の行為性や画面の物質性を強調した絵画作品のことを指す。キュレーター/コレクターのミシェル・タピエによって提唱され、日本でもタピエの来日とともに「アンフォルメル旋風」がメディアを賑わせた。

(参考文献:ブリヂストン美術館編, 『アンフォルメルとは何か? 20世紀フランス絵画の挑戦』, 2011, ブリヂストン美術館)

[*2] 福住廉, 「クリティカルとキュレイトリアル」『アウトサイド・ジャパン』, 2018, イースト・プレス : p.167(原典 : Jean Dubuffet, "L'art brut préféré aux arts culturels", 1949, Galerie René Drouin)

[*3] 服部正, 「アール・ブリュットの体現者としてのアドルフ・ヴェルフリ」『アドルフ・ヴェルフリ二萬五千頁の王国』, 2017, 国書刊行会 : p.195

[*4] 福住廉, 「クリティカルとキュレイトリアル」『アウトサイド・ジャパン』, 2018, イースト・プレス : p.167

[*5] クレア・ビショップ, 村田大輔=訳, 『ラディカル・ミュゼオロジー』, 2020, 月曜社 : p.9

[*6] マーク・フィッシャー, セバスチャン・ブロイ+河南瑠莉=訳, 『資本主義リアリズム』, 2018, 堀之内出版 : p.98

[*7] 同上 : p.98

[*8] 2020年2月29日に開催され、オンラインで配信された。伊藤昌亮さんのほかには藤井光さんや相馬千秋さん、藤田直哉さんが登壇し、社会の分断を乗り越えるための芸術の可能性をテーマに、ソーシャリー・エンゲイジド・アートやアート・アクティヴィズムの実践の実効性や限界を巡って、様々な方向に議論が展開された。→

2020.11.09_かたちは思考する

昨日の投稿では、杉浦康平さんがまるで建築を設計するかのように、造形物として本をデザインしていたことについて触れた。これに関して、平倉圭さんの『かたちは思考する:芸術制作の分析』(東京大学出版会, 2019)は、単にブックデザインが面白いということではなく、内容を読み進める中で本の造形性を意識せざるを得なかった。今回は、本書の内容を手がかりに、そのデザインや読書体験について考えを深めた書評を掲載する。

*

芸術の形に物体化された思考と力

「形は思考する。形には力がある。」(p.1)という一節から始まる本書では、芸術作品の形それ自体を注意深く見ることによって、形に物体化された思考と力を遡行的に読み解く過程が記述されている。そのため本書が扱うのは「人を捉え、触発する形を制作する技、またその技の産物」(p.2)としての芸術である。人類学者のアルフレッド・ジェルは「西洋近代的『芸術』の概念や制度がない地域や時代」(p.3)にも芸術のように人の心を捉えるものが存在していたとして、芸術を「社会的作用を媒介する物体」(p.3)とする見方をとる。芸術は、その形によって見る者を魅惑したり圧倒したりすると言うのである。そう考えると、芸術の形には作者の意図を代理表象することにとどまらない、固有の思考回路や作用者性のようなものがあるように思われる。「形は思考する。形には力がある。」(p.1)という冒頭の一節はそのことを指している。

また、芸術の形に物体化された思考と力を読み解く際に制作の過程を分析することで、それに関わった様々な作用者(非人間も含む)の存在が浮かび上がってくる。序章で紹介されている、ロバート・スミッソンの《部分的に埋められた小屋》の写真を例にとって考えると、大量の土を載せられた小屋がゆっくり崩れ落ちる過程を作品にするという当初の計画に加えて、何者かの放火による小屋の損傷や部分的な撤去など、作者の意図に反するいくつかの変化を被った様子がうかがえる。この作品に対してスミッソンが「この芸術作品の全体は風化作用にさらされ、そのことは作品の一部と考えられるべきだ」(p.9)という言葉を残したことを踏まえれば、作者であるスミッソンだけではなく、小屋を建てた人や土を載せた人、小屋に放火した人、撤去を促した人、そして外的な作用によって崩壊した小屋自体を含む様々な要素による複合的な過程こそが、それを芸術作品たらしめている。ここで「複合的過程の結び目をなすのは、作家ではなく、形象(figure)」(p.9)、つまり芸術の形なのである。

見る者を巻き込む絵画の形

形を解きほぐすようにしてそこに物体化された思考と力を読み込んでいく過程は、実に鮮やかである。例えば、第1章では後期セザンヌの風景画に見られるストローク(筆致)の重なり合いの構造を抽出することで、写真を基にして描かれた風景画という「世界を間接的に翻訳するスタイルが、直接性の経験をもたらす」[*1] メカニズムを明らかにしている。セザンヌが写真を基にして描いた《フォンテーヌブローの雪解け》という作品において、「ストロークの方向性は対象(筆者注:写真に映る風景)の構造に対して模倣的ではなく」(p.38)、「世界とは異なる論理によって構造化」(p.40)されている。このように、実際の世界に対して、絵画が自律的な構造を持っていると考えたとき、一連の風景画を鑑賞した際の震えるような感動はどこに由来するのだろうか。ここでは、作品が実際の風景を見る感覚を再現するのではなく、作品(の形)それ自体が見る者を魅惑し、圧倒し、直接的な感動をもたらしているのである。

風景画は、実際の風景を圧縮的にエンコード(記号化)したものだとすると、後期セザンヌの絵画は実際の風景を模倣するのとは異なるストロークが見られるためデコード(記号化されたものの解凍)しにくい、つまり実際の風景を見たときのような感覚を味わうことは難しいと言える。しかし著者は「デコードされるべきは描かれた諸々の対象の形姿や運動ではない。デコードされなければならないのは、むしろ私たちのこの身体である。」(p.50)と力強く言い切る。(実際の風景を見る感覚を追体験するような鑑賞方法にとらわれている)鑑賞者に対して、「絵画が、それを経験しうる新たな身体を発生させる」(p.50)のである。

このように、芸術の形によってそれを見る者が変形されるような鑑賞体験のことを、本書では「巻込(convolution)」と呼ぶ。序章で紹介されているカラヴァッジョの《メドゥーサ》を例にとって考えると、この作品が鑑賞者にもたらすのは「振り返る途中で切り落とされて叫ぶその顔を見るとき、私の顔にもその驚愕と恐怖がうつる」(p.16)ような鑑賞体験であり、「見る私の動きはメドゥーサの顔の動きに巻き込まれ、私の顔はメドゥーサの情動を共鳴し始める」(p.16)。作品の形に宿る思考と力は、見る者を巻き込み変形させることによって見る者に引き継がれる。先の後期セザンヌの風景画も、作品の形それ自体が見る者を巻き込む(直接的な感動をもたらす)のである。

読む者を巻き込む書物の形

絵画に現れる形(先の例では特異なストロークとその重なり合いの構造)がそれ自体として思考と力を持って見る者を巻き込むのと同様に、その記述もまたそれ自体として思考と力を持って読む者を巻き込む。例えば、第1章で挙げられた《フォンテーヌブローの雪解け》を見る際に、一目で全体を理解して、完全に再現可能な記述をすることはとても難しい。そのため、「何らかの仕方で圧縮記述した複数の図式に分解し、その複数の図式を、目の前の形象と重ねつつ再統合する」(p.16)のが適切だと言える。第1章では先の絵画において至るところに見られる特異なストロークのことを「クラスター・ストローク」と呼ぶことで図式化し、またその重なり合いの構造のことを「多重周期構造」と呼ぶことで図式化し、それらの図式の組み合わせとして記述することで、読者が便宜的に対象を理解できるようになっている。このように、どんなに複雑な形であってもその構造を複数の図式に分解して取り出し、それらの図式を(頭の中から)外化された記述の上で再構築することによって、人間の生身の認知能力を超えた複雑な状態を扱うことができる。つまり、外化された記述それ自体が(それを書いた者の認知能力を超えた)複雑な思考と力を持って、読む者を巻き込む。外化された記述というのは「たんに客観的な記述をおこなうことではない。それは一つの新たな身体を作ること」(p.26)なのである。

ところで、本書を読むと制作物としての質感あるいは書物としての造形性のようなものを強く感じる。ひとつには複数の図式(文やダイアグラム)に圧縮された記述を読むことそれ自体が、芸術作品を見て心を奪われる(巻き込まれる)ような体験をもたらしてくれるからだと思われるが、理由はそれだけではないだろう。それは、おそらく本書の誌面が文やダイアグラムなどによって記述できることの限界と可能性を体現しているからである。

例えば、第5章では映画『ミステリアス・ピカソ──天才の秘密』に記録されている《ラ・ガループの海水浴場》(Ⅰ・Ⅱ)という連作の絵画の描画プロセスが計263枚の静止画に分解され、1ページの誌面(A5サイズ)に詰められて掲載されている(p.107)。すると、縦80cm×横190cmの大きなカンヴァスに描かれた作品が、1コマあたり縦4.5mm×横10.5mmというかなり小さいサイズに圧縮されてしまうため、ルーペ無しには見えない状態になる。

画質のことを考えると、もはや1つ1つの画像を見せる気がないようにさえ思えてくる。それではなぜ小さいサイズに圧縮してでも全てのコマが掲載されているのかという疑問が浮かぶが、それは静止画の羅列(という元の映像に近い状態の図式)だけから描画プロセスを理解するのは困難だということを指し示すためではないだろうか。1つ1つの画像が視認できないこと、つまり生身の認知能力の限界が露呈することで、逆説的に適切な圧縮記述(より分解された文やダイアグラムの組み合わせ)の可読性が浮き彫りになるのである。そのような意味でスミッソンの映画『スパイラル・ジェッティ』を分析した第7章には、圧縮記述の可能性を体現するような誌面が見られる。スミッソンの作品に表れる「観念的物体」という概念を手がかりに考えてみる。

観念的物体としてのランド・アート

第7章で分析の対象となるのは、ランド・アートの代表的作品のひとつ、《スパイラル・ジェッティ》の制作過程がおさめられた同名の映画である。この作品の写真は本書の表紙にも使われており、表紙を見るだけで既に巻き込まれるような感覚になるが、本章では実際の作品だけではなく制作される前に描かれたダイアグラムや、作品を記録した映画との関係も踏まえたうえで、この映画を見る者が巻き込まれていくメカニズムが明らかになる。

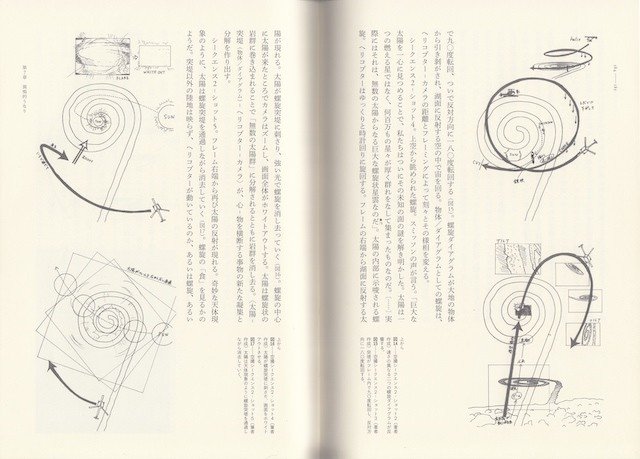

《スパイラル・ジェッティ》はユタ州グレートソルト湖に建設された螺旋状の突堤である。敷地の選定については近くに石油採掘の遺構の突堤があることに由来するようだが、螺旋状の形態についてはスミッソンが敷地の湖の風景(泥のひび割れや反射する光)を見た際の「回転する感覚」から着想を得ているという。「客観的物質としての大地と、震動し回転する主観的感覚との関係」(p.162)から螺旋というモチーフは生まれたのだ。そして、この関係は作品の制作にも引き継がれている。実際に建設された螺旋状の巨大な突堤は、紙の上に描かれた螺旋のダイアグラムやそれを説明する言葉(主観的感覚)と組み上げられた大量の岩(客観的物質)を、螺旋というモチーフによって結びつける。ここでの螺旋状の突堤のように、構造的な類似(螺旋というモチーフ)によって主観的感覚(観念)と客観的物質(物体)の境界を横断するような事物(芸術作品に限らない)のことを、本書では「観念的物体」(p.167)と定義する。そもそも、この映画は主に螺旋状の突堤をヘリコプターが螺旋を描くように旋回しながら空撮したシーンの連続とその前後の太陽のフレアやスタジオのリールなどの螺旋状のものを映したシーンから構成されている。ここでも、旋回するヘリコプターから突堤を眺めるときの目が回るような感覚や、実際に目の前に存在している螺旋状の突堤、映像を編集したスタジオでリールが回る風景などが、螺旋というモチーフによって結びつけられて連鎖していくような感覚をもたらす。そのように考えると、この映画自体も主観的感覚(観念)と客観的物質(物体)の境界を横断する観念的物体だと言える。

ここで、観念的物体としての突堤や映画は、それ単体で成り立つものなのかという疑問が生じるが、答えは否である。螺旋というモチーフによる連鎖や、それによる観念と物体の境界の横断は、「解釈者がそこに類似を見る(螺旋を再認する)ことで、類似が解釈者の心において現実的に作動する」(p.173)ことによってはじめて成立するのである。冒頭で触れた「芸術の形が見る者を巻き込む」過程にも似た、作品を鑑賞して解釈する「私」という作用者の存在が浮かび上がってくる。

作品を解釈する「私」という作用者の存在を退けないことは、本書の全体を貫く大きなテーマである。これは「芸術研究は常に主観をどう排除できるのかを問題にして」[*2] きたが、「芸術を研究している以上、『私』がどう感じたかということは絶対に除くことができない」[*3] という著者の問題意識に由来する。そのため、本書の索引には「私」という項目が設けられており、解釈者としての「私」を抜きにしては語れない(と著者が思う)記述が見られるページを示している。

観念的物体としての書物

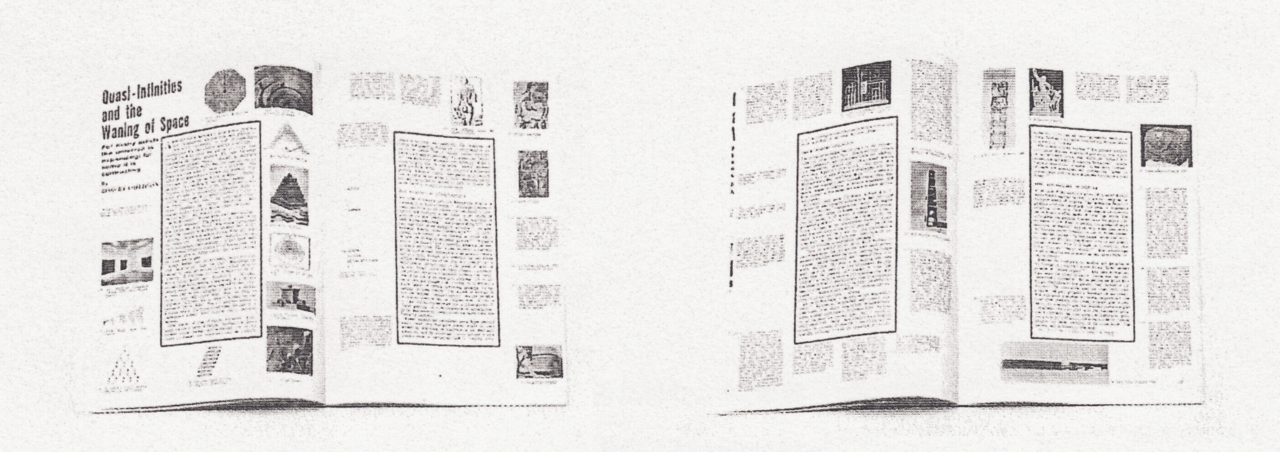

スミッソンは《スパイラル・ジェッティ》などのランド・アート以外にも観念的物体と呼べるような作品を残している。ここでは、そのうちのひとつである「printed matter」と呼ばれる一連のテキストについて考えたい。これらのテキストは主に『Artforum』などの雑誌の誌面で発表され、次のようなスミッソンの考えを具現化したものであった。

私が言語という時、それは物=問題(matter)であって、いかなる観念でもない──つまり、「出版物=印刷された問題(printed matter)」[*4]

スミッソンは、ランド・アートを建設した敷地(site)に対して、ランド・アートの写真や材料などを展示するギャラリーなどの場所を「non-site」と定義した。そして、(際限なく広いランド・アートの敷地に対して)ギャラリーなどの閉域として仕切られた(作品が生産・展示される)空間のことを「container(容器)」と捉えた [*5]が、その容器は物理的な空間のことだけを意味するのではない。時には印刷された平面やそれを束ねた書物という形態をとることもあるのである。例えば、『Arts Magazine』誌(1966/11号)に掲載された「Quasi-Infinities and the Waning of Space」というテキストでは、4ページ全ての誌面中央に黒い枠が描かれ、本文と図版・注釈がその枠の内外を行き来する。ここでは本文の意味内容だけではなく、枠の内外を行き来する文字列の動きそれ自体に新たな意味が付加されていると考えられる。このようなテキストには、「直接『container』と名指しても差し支えないような縁=枠組み(frame)が、誌面の内部に嵌め込まれて」[*6] おり、スミッソンの立体作品との間に「形態論的なアナロジー」[*7] を見出すことができるのである。スミッソンの頭の中で描かれたアイデア(観念)は、テキストの意味内容だけで表現されるのではなく、テキストが印刷された誌面(物体)として表現される。ここで印刷物は、観念と物体の境界を横断する観念的物体である。

"Arts Magazine" 41, no.1 (November 1966) : p.28-31

(『アイデア』320号 p.53 より抜粋、筆者修正)

『かたちは思考する』を読んだときに感じる書物としての造形性も、これに近いものだと考えられる。映画『スパイラル・ジェッティ』の制作過程について書かれた第7章では、映画に対する記述が印刷された誌面(の形)が読む者を巻き込む。突堤とヘリコプターの空撮場所を示した多重螺旋の図版が誌面に繰り返し現れ、新たにつくられた螺旋模様の活字が本文に繰り返し現れることによって、誌面上で螺旋のイメージを増幅させつつも、図版上の螺旋のスケールを揃えることによって、テキストとしての可読性を担保している。また、螺旋のモチーフを軸にバラバラなイメージが連鎖していく様子を大変な熱量で書きながらも、その文体は論理的で構造化されている。このように、誌面のデザインにおいてもそこに書かれているテキストの意味内容においても、螺旋のイメージの連鎖を増幅して発散に向かうようなベクトルとそれを抑え込むフレーム(可読性)が同時に設定されていることで、記述として螺旋の連鎖を経験できるようになっている。そして、読者の中で両者の作用者性が曖昧になり溶け合ったとき、読者は印刷された誌面(の形)に巻き込まれるのである。本書の書物としての造形性は、分析対象として紹介された芸術作品が然るべき形をとっていたように、著者の考えを然るべき形で「物体化」(p.335)したいという思いの現れであろう。

ここまで「著者が芸術の形から遡行的に思考と力を読み解こうとしたように、書物(記述)の形から遡行的に思考と力を読み解く」というアイデアを元にして書き進めてきたが、当然のことながら、これは数多くの解釈のうちのひとつにすぎない。読む人の数だけ異なる解釈が存在するであろうし、時には本稿のように著者の意図を恣意的に想像した自分勝手な解釈も含まれるかもしれない。しかし、本書を読み解くことは「たんに客観的な記述をおこなうことではない。それは一つの新たな身体を作ること」(p.26)である。本書の形に宿る思考と力は、読む者の身体において引き継がれ、別の新しい形を生むことだろう。

*

注釈

[*1] 平倉圭, 池田剛介,「芸術論の新たな転回07:平倉圭×池田剛介 書くことはいかに造形されるのか」, 2020, REALKYOTO →

[*2] 同上

[*3] 同上

[*4] 上崎千, 森大志郎, 「「出版物=印刷された問題(printed matter)」:ロバート・スミッソンの眺望」『アイデア』320号, 2007, 誠文堂新光社 : p.49

[*5] 同上 : p.52

[*6] 同上 : p.53

[*7] 同上 : p.53

2020.11.08_疾風迅雷―杉浦康平雑誌デザインの半世紀

修士論文として建築雑誌のデザインに関する研究をしていることから、ここ半年くらい建築のメディアに関する本をいろいろと読んでいる。その中でも杉浦康平さんの雑誌のデザインを総覧した展覧会のカタログ『疾風迅雷―杉浦康平雑誌デザインの半世紀』(DNPグラフィックデザイン・アーカイブ, 2004)がかなり面白かった。以下、書評の形式でまとめて下書き保存していたものを掲載する。

*

「建築の生産の現場」としての建築雑誌

“だれが「本」を殺すのか”と出版危機が嘆かれて久しいが [*1] 、とりわけ建築の出版活動に目を向けるとLIXIL出版の終了が記憶に新しい。実のところ日本は他の国と比べて建築メディアの数が圧倒的に多いと言われていたが、2000年以降『SD』や『建築文化』など批評系の建築雑誌の休刊が相次ぎ、最近では「10+1 website」が休刊し、縮小の傾向にあると言える。しかし、そもそも建築は基本的に一品生産であり土地から動くこともできないため、実際に訪れる体験よりも雑誌に掲載された写真や図面を通して鑑賞する機会の方が多い。建築史家ビアトリス・コロミーナが、近代以降「建築の生産の現場が(中略)建築出版や展覧会、雑誌の非物質的な場所に移行した」[*2] と指摘しているように、建築の生産とメディアは密接な関係にあるのだ。

建築メディアと一口に言っても扱う対象やその役割は様々だが、特に写真よりもテキストやダイアグラムの占める割合が高い批評系の建築雑誌では、そのデザインにおいて色々な実験が試みられてきた。その代表と言えるのがグラフィックデザイナーの杉浦康平がデザインした『SD』と『都市住宅』である。どちらも既に休刊してしまった雑誌であり、そもそも杉浦がデザインに関わっていたのはある時期に限られるが、それでも日本の建築メディアについて考える際には欠かすことのできない伝説的な雑誌だと言える。杉浦が東京藝術大学建築科の出身ということも相まって、しばしば「杉浦の建築的な思考が結実した雑誌である」と評価されることも多いが、ビジュアルのみ紹介されることが多いため、その内実が詳しく語られることは少なかった。杉浦の建築的な思考とはどのようなものか、あるいは『SD』や『都市住宅』をどのように捉えていたのか。「疾風迅雷」と名付けられた本書では、杉浦の半世紀に渡る雑誌デザインを総括するとともに、松岡正剛との対談や植田実らの寄稿によって杉浦の思考の変遷が明らかになる。約480点もの図版のカタログであるとともに貴重な証言の記録でもある本書を通して、伝説的な建築雑誌に表れた杉浦デザインの一断面をスケッチしようと思う。

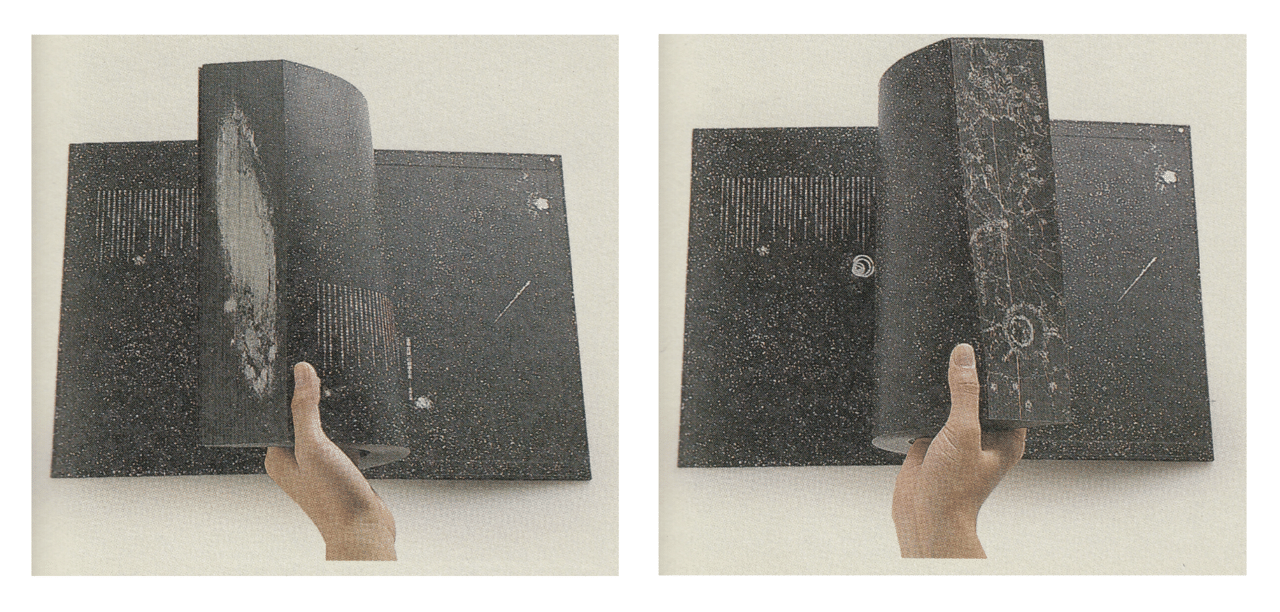

装幀から造本へ──「建築」的なブックデザイン

杉浦を特徴付ける偉業の一つとして、本文組から表紙の装幀までトータルでデザインする「造本」的なブックデザインの確立があげられる。それまで装幀家の仕事は表紙やカバーなど本の外側のデザインにとどまり、本文組にはタッチしないというのが常識だったが [*3] 、杉浦は本文組などのエディトリアルデザインから表紙の装幀まで一貫したコンセプトでデザインし、それらの境界線を取り払ったのだ。杉浦の代表的な仕事の一つに、1979年に出版された『全宇宙誌』[*4] のデザインがある(fig.1)。当時、最新の天文学や宇宙論を網羅したこの本は、「全ページ黒ベタの中に白抜き文字を組み、小口をずらすとアンドロメダ星雲や、フラムスティードの星座図が浮かび上がる」[*5] といったように、本文組から小口(本の側面)や表紙まで一貫して星空のようなデザインが見られる。小口のめくり方をずらすと違う図像が浮かび上がるという仕掛けは、まさに杉浦が本を三次元のプロダクトと捉えていたことを物語っている。

(『BOOK DESIGN ブックデザイン 復刻版』p.12より抜粋、筆者修正)

これに関して、杉浦は、建築設計を学んだことが自身のデザインに影響を与えているのではないかと言う。

建築家は、依頼された建物を作るために、空間の制約を考えながら、必ず設計図を作ります。(中略)建築、あるいは本来の意味でのデザインには、設計という概念が非常に強く存在している。しかも建築の場合、取り組む対象は空間で、空間とは「容れ物」です。ものを入れるところ、その細部を考えていくのが建築である。(中略)デザインは、まず器を創りだす行為である。私の場合、設計図を必要とする建築という行為が、たまたま本という容器へと移っていった。デザインという思考を、本という容器の中に住みつかせる、という思想で活動していたのだと思います。[*6]

杉浦が建築家の特徴として「空間の制約」を考えて「設計図」を描くことをあげているように、杉浦のデザインは技術的な制約に応答し、緻密な設計図を描くことによって生み出された。1960年代以降の杉浦によるブックデザインという新領域の開拓は「当時のデザイン用高級紙(ファンシーペーパー)の充実や、写植システム、写植書体の質的・量的向上」[*7] など本の制作に関する技術の変化と軌を一にしている。杉浦は、紙商社や植字システム業者など本の制作に関わる数多くの関係者と連携し、当時の技術的な制約の中で可能なデザインを突き詰めることで、「書物制作におけるデザイナーの役割それ自体を発明した」[*8] のである。また、杉浦は本文を組む際に、「誌面全体を、本文に8ポを使うならポイント制で、また号数活字なら号の単位で仕切るようにしよう」[*9] といったように、文字のサイズから誌面の余白のサイズまで同じ単位に揃えてデザインしていたと言う。これに関しても建築設計を学んでいたことからの影響を語っている。

木造建築にしてもそうだけど、3尺の柱間だと言えば、図面の上ではすべてピシッと3尺でなければならないし、この3尺をもとにして、畳でも何でもこの倍数で決まっていく。この見えない格子の考え方を、紙の上で展開していったんですね。非常に建築的な発想、120%建築的です。[*10]

以上の杉浦の発言は、いずれも「建築設計を学んでいたことからの影響はどのようなところでしょうか」というような質問への答えであるため、やや言わされているような印象も受けるが、それでも杉浦のデザインが建築設計のアナロジーで説明可能な構造を持っていることは確かだろう。それでは、そのような手法が建築雑誌のデザインにどのように表れているのだろうか。

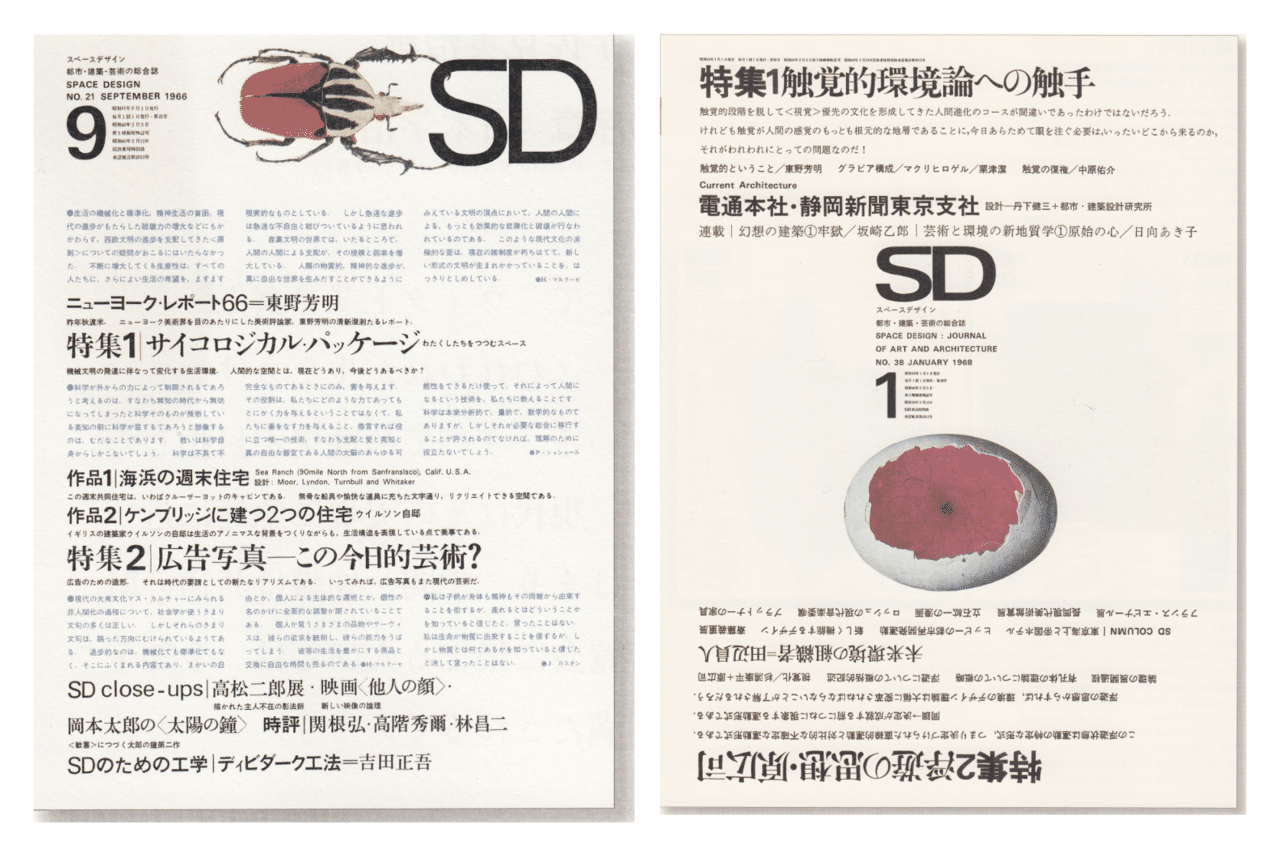

「飾る」表紙から「読む」表紙へ

杉浦は1965年から70年に創刊された、『SD』『都市住宅』『a+u』という3つの建築雑誌すべてのデザインに関わっている。現在でも建築雑誌の多くは竣工した建築の写真を「飾る」ような表紙になっているが、杉浦はそれらと一線を画すような表紙を提案した。『SD』では特集記事の内容を凝縮した文字列を大胆に施した活字中心の表紙を、『都市住宅』では自ら描いた立体図面など雑誌の内容から独立した読み物としての表紙を、『a+u』では鋳造したロゴマークと周囲の光の推移のみを切り取った写真の表紙を発表した。特に『SD』と『都市住宅』は今までにない「読む」表紙で世間を驚かせた。現在でも珍しい「読む」表紙は、どのようにつくられていたのだろうか。

『SD』は『国際建築』や『新建築』などいくつかの雑誌の編集長を務めた平良敬一によって、1965年に創刊された。建築・都市・芸術を中心に幅広い分野を扱った本誌では、その内容の複雑さを表すような表紙が採用された。「果てしない議論を好む建築家が、写真や図面以上に文字表現にとらわれることを感じていた」(p.34)という杉浦は、特集記事の内容を凝縮した文字列を中心に使い、イメージのカラー写真は最小限のサイズに収めるという大胆な表紙を提案した。特に1968年1月号では、建築家・原広司の「浮遊の思想」という特集に際して、原の思想を体現するために、2つの特集のテキストが天地逆に組まれていて逆方向からも読めるという、慣習を逸脱したデザインが提案された。1965年7月号の「音と生活空間」という特集では杉浦の提案により音楽家・武満徹のソノシートが付録になった。また、本文組に関しても「誌面の水平方向は一〇ポイントを基準にし、垂直方向は三行、四行というように、行を単位にして割付をする」[*11] といったような、当時としては画期的な割付のシステムが採用されており、このグリッドは余白の割りだしや表紙にまで及んでいる。

(杉浦康平『疾風迅雷』p.34,37より抜粋、筆者修正)

『都市住宅』の表紙では、読み物としての側面がさらにスカレートする。1968年の創刊号から始まる最初の12冊では、磯崎新が世界の代表的な住宅を12個選定して、その立体作図を杉浦が手がけた。杉浦自らが左右わずかに角度をずらした住宅のアイソメ図(アクソメ図)を描き起こし、色違いの2つの図面が赤・青で印刷された表紙を付録の3Dメガネで見ると、立体的な住宅が立ち上がるというものである。立体図面のかたわらには磯崎による「弁証法的空間批判」という建築の解説が掲載され、この表紙の連載は本文の内容とは独立した形で続いた。創刊2年目の12冊も磯崎が監修し、「M2=人間・機械・共生系」というテーマの下、身体部位の機能分析やロボットの形成史などが(またもや本文の内容とは関係なく)表紙に掲載された。1枚の表紙に2ミリ角の小さな文字が約1万字(A5サイズの単行本12ページ分に相当する)ほど並び、表紙自体が一つの独立した読み物となっていた。編集長の植田実は後に「私たちの表紙シリーズは、もっとも本文らしい本文、反パッケージ的要素を備えている」[*12] と語っている。これらの常識外れの表紙は、編集スタッフの負担が大きすぎたため創刊2年目で終わることになるが、建築雑誌の枠を超えて類を見ない伝説的な表紙デザインとして評価されている。

(杉浦康平『疾風迅雷』p.39,44より抜粋、筆者修正)

建築界への批評

ここまで『SD』や『都市住宅』が建築雑誌(ひいては全ての雑誌)の中で特異な位置付けにあることを紹介してきたが、これらのデザインには杉浦の建築界に対する批評的な視点が垣間見える。そもそも杉浦は東京芸術大学で建築を学んだものの「人間を非常に善意的、類型的に、明るく朗らか健やかに考えるのが建築家のヒューマニズム」(p.194)であるという気づきから建築家ではなくグラフィックデザイナーを志したと言う。それゆえ、杉浦が初めから建築雑誌のデザインを全面的に肯定していたとは限らず、それまでの建築雑誌とは一線を画すような表紙を提案したことも頷ける。また『都市住宅』の創刊初年度の表紙に掲載された12個の住宅は、当時の日本の建築界には馴染みにくいセレクションだった。50-60年代の日本の戦後住宅が規範としていた海外の住宅群はほとんど排除されており、代わりにキースラーの《エンドレス・ハウス》やフラーの《ダイマキシオン・ハウス》など日本の建築家にあまり認知されていないような住宅が選ばれたのである。「こうしたリストそのものが、日本の住宅設計という状況に異を唱えるかたちになっていた」(p.195)と言える。また、立体図面によって住宅の審美的な側面のみを浮かび上がらせるような手法は、「戦後日本の住宅設計が論理的に語りつづけようとしていた、生活と建築の融合といった流れを批評的に見切るおかしな遊びともいえる光景だった」(p.196)のである。

ところで、杉浦は1960年代後半のウルム造形大学で指導体験を経て、それまでの抽象的な幾何学図形のパターンに代表されるようなデザインから、本文ページなど中身も含めた三次元的なデザインへとシフトする。この「パターンから中身へ」というデザインの移行の時期は、ちょうど『SD』や『都市住宅』の創刊と重なる。そう考えると、これらの建築雑誌は、杉浦のデザインを考える上で一つのターニングポイントに位置付けられるとともに、日本の雑誌史の中でも特異な存在である。本書に収録された松岡正剛との対談において、杉浦自らが指摘しているように「建築雑誌というジャンルは、日本の雑誌史の中で、いろんなかたちで再評価されなきゃならない」(p.184)のである。杉浦のデザインした建築雑誌を、建築ジャーナリズムの問題に限定せず、より広い視点から問うことは、印刷媒体に固有の価値を再認識する手立てとして有効であろう。そのような意識で、建築雑誌のデザインをリサーチしていきたいと思う。

*

注釈

[*1] 佐野眞一,『だれが「本」を殺すのか』, 2001, プレジデント社

[*2] ビアトリス・コロミーナ, 松畑強=訳,『マスメディアとしての近代建築 アドルフ・ロースとル・コルビュジエ』, 1996, 鹿島出版会 : p.26

[*3] 永江朗=監修,『本(あたらしい教科書 2)』, 2006, プチグラパブリッシング : p.76

[*4] 松岡正剛+高橋秀元+十川治江+松本淑子+田辺澄江=編集,『全宇宙誌』, 1979, 工作舎(AD=杉浦康平)

[*5] DTPWORLD編集部=編集,『BOOK DESIGN ブックデザイン 復刻版』, 2006, ワークスコーポレーション : p.13

[*6] 日本記号学会=編集,『ハイブリッド・リーディング 新しい読書と文字学』, 2016, 新曜社 : p.50

[*7] 阿部卓也,「技術と社会の文脈から読み直す杉浦康平デザイン 1960-70 年代のブックデザインの達成の諸相」『日本デザイン学会研究発表大会概要集66(0)』, 2019, 一般社団法人 日本デザイン学会 : p.311

[*8] 同上 : p.311

[*9] 杉浦康平, 山口信博=インタビュアー, 「インタビュー:杉浦康平 デザインプロセスに潜む」『SD』2000年8月号, 2000, 鹿島出版会 : p.34

[*10] 同上 : p.35

[*11] 同上 : p.37

[*12] 花田佳明,『植田実の編集現場』, 2005, ラトルズ : p.59

2020.11.07_テープ起こし

3年ほど前からいくつかの編集プロダクションでアルバイトをしている。その仕事の中心はインタビューやトークショーの音源を聞いて文章として書き出す、いわゆる「テープ起こし」の作業だ。何事もゼロからイチをつくるのが苦手で、小さい頃から作文など自由な文章を書こうとするとかなり悩んでしまう性分なのだけれど、テープ起こしは他人の言葉をベースにして分かりやすく言い換えたり体裁を整えたりする作業なので(そんな簡単な話じゃないと言われそうだけれど)、あたかも自分でスラスラと言葉を生み出しているような感覚がして楽しい。

テープ起こしといえば、伊藤亜紗さん[*1]のプロフィールにはいつもこのように書かれている。

趣味はテープ起こし。インタビュー時には気づかなかった声の肌理や感情の動きが伝わってきてゾクゾクします。(『どもる体』, 伊藤亜紗, 2018, 医学書院 : p.256)

また、あるインタビューでも、テープ起こしについて話されている。

会話しているときには気づかなかったズレや、汲み取れなかったニュアンスを聞き取っていく。その過程で、自分のなかですごい認識のイノヴェイションが起きている感覚があるんですね。微妙に「声」が震えることもあったり、癖がでたり…。体というのは100パーセントはコントロールできないものですよね。それをじっくり観察するということは、ちょっとエロティックな感覚さえ抱きます。( WIRED Audi INNOVATION AWARD 2017 28 伊藤亜紗「昆虫、変身、メタファー。ひとの“違い”をよりよく見つめるために。」, 2017, WIRED.jp)

ここで、「インタビュー時には気づかなかった声の肌理や感情の動きが伝わってきてゾクゾク」することや、「自分のなかですごい認識のイノヴェイションが起きている感覚」があることは、伝わってくる情報が声だけに制限されている(チューニングされている)からだと思う。直接話を聞いていると身振り手振りや顔の表情など視覚的な情報が多いため、音声よりもイメージとして相手の言いたいことを受け取っている。しかし、テープ起こしを通して改めて音声だけに絞って相手の言いたいことを抽出しようと試みると、音声だけでもかなり情報量が多く、一字一句正確に書き起こしてもそれだけでは伝え切ることができないほどのニュアンスの塊のようなものがある。それをできるだけなくさないように文章化するのはとても難しいけれど、文章という形式に変換してしまう以上、その形式として理解しやすい形に変換する必要がある。

逆に、文章という形式なのに、音声の生々しい手触りが残っているような文章を読むとゾクゾクする。例えば、岡田利規さんの『わたしたちに許された特別な時間の終わり』[*2]は小説なのに(ちゃんと小説という形式になっていて、喋り言葉そのままではないのに)、喋り言葉のニュアンスがある。戯曲バージョン(チェルフィッチュの『三月の5日間』[*3])に見られるような今どきの若者の喋り言葉をそのまま書き起こしたようなセリフも、回想しているかのように場面・状況を喋っていく語りも、地の文として一緒くたに書かれていて、どちらもいまいち要領を得ないような喋り方をしていて、生々しい。このような「キチンと喋らない」文について、岡田さんはこのように話している。

あのキチンと喋らない台詞、要領を得ない台詞を書くきっかけのひとつが、テープ起こしのアルバイトをやっていた経験にあるのは明らかです。(中略)このテープ起こしが、ものすごく面倒くさいのですが、それと同じくらい面白い。というのも、一字一字、全部忠実に文字に起こしても、何を言ってるのか全然分からないんですね。でも、言葉ではっきりとは言っていないのに、話全体からは、その人が何を言おうとしているのかは分かる。そのことにビックリした経験は大きい。(中略)世の中の人が会話している、あの要領を得ない喋り方を再現し、その要領を得ないものの中に含まれていることを表現するのが、僕のやりたいと思っていることのひとつです。(「『超リアル日本語』を操る劇作家・岡田利規の冒険」, 2005, Performing Arts Network Japan)

なるほどな、と妙に納得した。

最後に、好きなインタビュー本は?と聞かれたら、重松清さんが憧れの表現者9人へのインタビューをまとめた『この人たちについての14万字ちょっと』[*4]をあげようと思う。厳密に言うとこの本は、インタビューともルポルタージュとも評論ともつかないような形式でまとめてある。例えば、取材している会話の途中に重松さんが相手に対して抱いている印象や昔の思い出話などが入れ込んである。すると読んでいるうちにインタビューしている相手の発言であっても重松さんの言葉のように感じるし、そもそもインタビュー記事って、文章にまとめる書き手の言葉で翻訳されたものだよなという当たり前のことに気づかされる。こういう生々しい文章を読むとゾクゾクするし気持ちがいい。それでは、この本の「あとがき」から引用して終わろうと思う。

ずっとお目にかかりたくて、ようやく初対面が叶ったひとがいる。何度目かの対話であっても、向き合うたびに畏れを新たにするひとがいる。そんな方々にじっくりとお話をうかがえる感激と緊張で、生来の小心者の第一声はいつも震え、かすれ、うわずって、ときには裏返ってしまったこともあった(誰の回かはナイショ)。その声の揺らぎが、行間からたちのぼってくれるといいな、と願っている。(『この人たちについての14万字ちょっと』, 重松清, 2014, 扶桑社 : p.6-7)

*

注釈

[*1] 伊藤亜紗:主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮出版)、『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)など。

[*2] 岡田利規, 2007, 『わたしたちに許された特別な時間の終わり』, 新潮文庫

[*3] 『三月の5日間』:岡田利規さんが主宰する劇団チェルフィッチュの代表作の一つ。イラク戦争が起こっている5日間に、渋谷のラブホテルで過ごす男女を中心に日本の若者たちを描いた作品で、平田オリザさんの提唱する「現代口語演劇」をさらに推し進めたような「超リアル日本語演劇」とでも呼ぶべき、喋り言葉のセリフが見られる。

[*4] 重松清, 2014, 『この人たちについての14万字ちょっと』, 扶桑社/伊集院静、池澤夏樹、浦沢直樹、鈴木成一、是枝裕和、いとうせいこう、山田太一、赤川次郎、酒井順子の9人へのインタビューが収められている。

2020.11.06_地域アートとハイアート

先日、スタッフとして関わっているアートプロジェクトの参加者たちと飲んでいる時に、「ハイアートが好きなのに、なんで市民活動(地域の芸術祭)に関わっているの?」と聞かれて、考え込んでしまった。これに関してはまだ上手く答えられないのだけれど、こういうことを聞かれるというのはつまり、ハイアートと地域アートの間には明確に線引きがされている(という認識が広がっている)ということだと思う。もっと広く捉えるとライフスタイル全般に関して、地方への(文化的なクラスターからの)関心の高まりを一回経由した上で、なお都会的なものと地方的なものの間に分断があると考えられる。この辺りについて考えてみる。

*

地方への関心の高まりに関しては「地方創生」という標語など色々な要因が考えられるけれど、その兆候が表れてからイメージを広く伝播させたという点では、ライフスタイル誌の影響が大きいと思う。メディア文化史研究者の阿部純さんが指摘するように、『ku:nel』などのライフスタイル誌が「雑多な日常風景を均整の取れた風景として写し取る暮らし語り文法」を広め、その手法が地方での暮らしを紹介する際に(地域の情報を扱った雑誌などで)頻繁に用いられてきた [*1] 。このことは「地方とはていねいな暮らしをするところだ」という認識を広めたと考えられるが、あくまで都会の論理として押し付けられたイメージにすぎないのではないかとも思う。

さのかずやさんも「『ていねいな暮らし』がもたらす、都会と地方、身体と精神の分断について」というエッセイの中で、このことについて触れている。

地方産品が都市文脈で消費されていること、「地方でていねいな暮らし」というイメージがいまだに支持されていること、というふたつの流れによって、都市と地方の断絶が進んでいるのではないだろうか、と考えている。(中略)「活発に暮らす場としての都市」「穏やかに暮らす場としての地方」という区切りはもうやめにしたい。[*2]

この分断は都会のせいだけではないと思う。地元(茨城県日立市)に帰るたびに、都会の論理としての「地方でていねいな暮らし」のイメージを逆輸入したかのようなお店が年々増えているなと感じるのもそういうことで、昔から通っているお店が急に個性を失ってしまったような感じがして少し寂しい。

さのさんは「地方で(ていねいな暮らし文脈でなく)クリエイティブに暮らすことの価値」が認められるべきだとも言っていて [*3] 、極論もとから地方で面白いことをしていたり良いお店をやっていたりという人はそのままやり続ければよくて、後はそれを広く伝える都会の側の人のリテラシーとマナーにかかっているなと思う。

*

冒頭の話題に戻ると、あくまでハイアートと地域アートを地続きのものとして考えるべきだと言いたいわけではない。あいちトリエンナーレ2019のことを扱った論考「ボイコットをボイコットする」で椹木野衣さんが指摘しているように、本来は作品を通して政治的な諸問題を提示する場としても機能していた(都市で開催される)「トリエンナーレ」と、大地の芸術祭に端を発した観光資源としての可能性を開こうとする「芸術祭」は混同すべきものではなく、現在では前者が後者の論理に飲み込まれることで色々な齟齬が起きていると言える [*4] 。だから、トリエンナーレ(=ハイアート)と芸術祭(=地域アート)はそれぞれ別の論理で動くべきで、それを強引に架橋したいと思っているわけではない。しかし、この線引きを共有したうえで、引かれた線の両側を行ったり来たりするフットワークの軽さを持って、棲み分けやディスコミュニケーションという意味での対立構造を攪拌しようとするような活動に敬意を示したいとも思う。

*

そういった意味で、福住廉さんの『今日の限界芸術』(BankART 1929, 2008)を読んで考えさせられることが多かった。この本では、鶴見俊輔氏が定義した「限界芸術」の概念を援用して、創作活動をおこなう素人の作品や、既存の美術の文脈では取り上げられないような作品・活動にスポットライトを当てている。なかには、福岡市中心街の路上で見られる謎のハリガミマンガ「サンパクガン」など作者の顔が見えない作品(作品かどうかすら分からない)についての分析もある。これらに共通するのは「美術館」という制度の中では展示されない作品だということで、それゆえ福住さんも自身のことを「いろもん美術評論家」と名乗った上で、ある種の権威からは距離を置いたところで批評するというスタンスを取っている。そして、そもそも「作品」という定義が成り立つ根拠は美術館に展示するという制度自体にある以上、「路上の表現活動は「作品」であるわけがないのだから、クオリティという基準によって評価することは、本末転倒なのだ」[*5] と言い、既存の美術の文脈とは異なる価値基準を生み出すべきだと投げかけている。

このような態度は全体を通して見られ、平易な言葉遣いひとつとっても、どうやって美術批評の文法から脱却した上で批評するのかといったような気概が感じられる。冒頭の話題に引き寄せて考えると、ハイアートと地域アートは別の論理で動くべきだと認めた以上、いかにしてハイアートの文法から脱却した上で地域アートを(ただ礼賛するだけではなくて)批評の俎上に載せるのか、模索していくべきだと思う。その点、福住さんの批評活動は、地域アートに固有の価値基準を考えるためのヒントを与えてくれるものであり、ひいてはハイアートに対する問題提起をおこない対立構造を攪拌するような性質のものだと考えられる。

冒頭の質問に対する答えは、今すぐに用意できるものではないけれど、おそらくこのあたりに糸口があると思う。引き続き考えていきたい。

*

注釈

[*1] 阿部純, 「暮らし」『現代思想43のキーワード』, 2019, 青土社 : p.217-221

[*2] さのかずや, 「『ていねいな暮らし』がもたらす、都会と地方、身体と精神の分断について」『田舎の未来』, 2019, タバブックス : p.121-124

[*3] 同上 : p.125

[*4] 椹木野衣, 「ボイコットをボイコットする」『新潮 2020年1月号』, 2020, 新潮社 : p.192-198

[*5] 福住廉, 「alternative realities ストリート・アマチュア・クリティカル」『今日の限界芸術』, 2008, BankART 1929 : p.122

2020.11.05_水戸芸術館とキワマリ荘

10月まで諸々忙しかったのだけれど、今月に入って少し休めそうだったので、一昨日から茨城の実家に帰省している。そこで、せっかくならと水戸芸術館の「道草展:未知とともに歩む」と、キワマリ荘/中﨑透美術館準備室(仮)の「Connection Collection」を観てきた。水戸芸術館は去年の夏にやっていた「大竹伸朗 ビル景」ぶりで、キワマリ荘に行くのは今回が初めてだった。

*

「道草展」は、昨今の気候変動や自然災害に対する社会的な関心の高まりや、「エコロジー」というキーワードに紐づいた人間と非人間(自然環境など)の関係を再考する思想的なモードを背景に、人間と自然環境のつながりについて考えるというもので、6組の作家のドローイングや写真、映像、インスタレーションなど様々な表現媒体の作品が並んでいた。その中でも、ウリエル・オルローによる「植物の劇場」シリーズが特に印象的だった。南アフリカの薬草療法をテーマにした本作では、その収穫から製薬、販売、流通などを追うことで、薬草を取り巻く異なる論理の対立(人間界と自然界、伝統と現代、先住民族の権利と知的財産権など)が描かれる。植民地支配や資本主義の台頭によって圧迫された自然と人間(の関係性)の現状を通して、単純な自然環境と人間という図式には回収し得ない、政治的な構造や歴史などを含んだ複雑なネットワークが浮かび上がる。また、土地開発によって移植された樹木の軌跡を辿ることで時空間的に広がる関係性のネットワークを描いたミックスライスの《つたのクロニクル》や、ロイス・ワインバーガーが本展のために構想した遺作《ワイルド・エンクロージャー》の屋外展示(自然発生する植生)なども印象に残っている。

本展を観て、最近読んだ本の中で建築家の能作文徳さんが「エコロジーはリプリゼンテーション(代理表象)が可能か」という問題提起をしていたのを思い出した。これは、現代美術において「エコロジーをリプリゼンテーションの問題だけで考えると、それ自体は地球環境に対してはまったく解決の方向に作用していない」[*1] という話。たしかに、今回出展された作品の多くは人間と自然環境のつながりを表象のレベルで描くものだったが、先のウリエル・オルローによる「植物の劇場」シリーズは、薬草に関わる現地の人々との継続的な協力関係を築くことで、アーティストが薬草を取り巻く政治的・歴史的な関係性の網目に介入することの可能性を示しているように感じた。

*

次に、キワマリ荘と中﨑透美術館準備室(仮)で開催されていた「Connection Collection」を観に行った。「美術家中﨑透の手元に約20年かけて集まってきた縁や関係性よってできた作品コレクションの展覧会」(フライヤーより抜粋)とのこと。以前からアートスペースとしてフレキシブルに使われていたキワマリ荘と、現在改修中だという中﨑透美術館準備室(仮)の二つの会場に、陶器や絵画、彫刻、映像など700点超の作品が所狭しと展示されてあり、中﨑さんによる、作者との思い出などが綴られたキャプションが面白く、隅々まで読んでしまう。最近聴いた「山下道ラジオ」(第49回)で紹介されていたのがきっかけで訪れたところ、「新しい骨董」の作品もいくつか展示されてあり、車で踏まれたコカコーラの空き缶や蟻鱒鳶ルの欠片などを生で見れて感動(潰されたコカコーラの空き缶は見慣れているし、蟻鱒鳶ルにも何度か行ったことがあるけれど...)。そのほか、Nadegata Instant Partyの映画『学芸員Aの最後の仕事』や、Re-Fort PROJECT vol.5の映像アーカイブなども。改修中の古民家のトーンと展示されている作品が絶妙にマッチしていたのが印象に残っている。

*

という感じで、久しぶりに水戸芸術館周辺を満喫した。水戸芸術館には小さい頃からよく行っていたので、今でも時々「あのイベント面白かったな」と思い出すことが多いのだけれど、展示はもちろんミュージアムショップのラインナップとかも結構覚えていて、小学生くらいの時から「そこに置いてある本=何かカッコいいもの」という認識のもと、本棚を舐めるように見ていた。僕のカルチャーや美術に関する趣味嗜好は、ほぼほぼ水戸芸術館のミュージアムショップによって形成されていると言っても過言ではないと思う。

*

注釈

*1:下道基行, 安野太郎, 石倉敏明, 能作文徳, 服部浩之, 『Cosmo-Eggs|宇宙の卵——コレクティブ以後のアート』, 2020, torch press : p.127

2020.11.04_彷徨うコレクティブ

最近、『在野研究ビギナーズ 勝手にはじめる研究生活』(明石書店, 2019)を読んだ。この本では、大学に所属を持たず学問研究をされている「在野研究者」の方たちが自分の研究と生活との関係などを綴っていて、アカデミズムに対する認識の仕方も研究スタイルも人それぞれで面白い。

その中でも特に気になったのが、「彷徨うコレクティブ」と題された逆卷しとねさんの論考。逆卷さんはダナ・ハラウェイに関する論考などで有名な「野良研究者」で、『ユリイカ』や『現代思想』で名前を見かけることがあったが、ちゃんと読んだのは初めてだった。この論考では、逆卷さんが世話人を務めている市民参加型/異分野遭遇学術イベント「文芸共和国の会」について主に触れている。「学会」と呼ばれる学術的組織や、カルチャースクールのような講座が、学者と一般市民を明確に分けてしまう制度であり、また「形式的には広く告知をし、多様な参加者を募るオープンな会でありながら、実質的には異物を排除する傾向を持つクローズドな学会や研究会」(p.224)が多いことに対して、逆卷さんはそのオルタナティブとして「文芸共和国の会」を定期的に開催している。

僕が考えるオープンな会とは、議論の混乱そのものを直接経験する場だ。(中略)自分とは異なる分野に属する、それぞれ特殊な職業、生い立ち、偏見、嗜好をもつ、正体不明の誰かとの対話は、建設的な議論とは無縁の混沌と言ってもいい。僕は「場をコントロールすべき司会」の任を放棄する。名前も所属も聞かない。こうすると、プレゼンをする「学者」がいる壇上とそれに耳を傾ける「聴衆」がいるフロアのあいだに、混沌を共有する対話の場が立ち上がる。[*1]

この辺りの話を、僕自身が関わってきた、バラバラな嗜好性・特技を持ったメンバーによって構成されたコレクティブでの創作のことを思い出しながら読んでいた。「混沌を共有する対話の場」はあくまで意図的に作り出せるものではないし、安定的に繰り返し再生産できるものでもないと思う。僕の場合(一応代表のようなことをやっていた)、そもそも専門領域や肩書きの定まらない、役割の未分化な状態から創作を始めたことで、必然的に混沌とした場になった(あるいは、必然的にコントロールを放棄せざるを得なかった)という側面もあるが、何かしら形にしてアウトプットするためには、どこかにゴールを設定する必要があり、それが初期にあったエネルギーを減衰させてしまうこともある。逆卷さんの「マネジメントをしないというマネジメント」とでも言うような、世話人の立ち振る舞いから学ぶべきことは多いと思う。

最後に、印象に残った一節を。

別の場所をつくればいい。僕だけではなくて、誰でも参加できて、見知らぬ人と出会い、気に入ればつながることができる場所をつくる。あるいは、有象無象が気軽に集まるトポスに僕自身がなればいい。(中略)学術の場であると同時に世間でもあるようなよくわからないこの場所は、大学や学会ではないし、かといって世間話をする井戸端でもない。教えるものと教えられるものとが分断されない、みんなが手探りで藁をつかむために束の間立ち上がる場でこそ、独りでは不可能な学びは体験できるのではないか。[*2]*

2020.11.03_ゆっくり、いそげ

これまで一緒に小屋をつくったりしてきた友達と「いつかお店を構えたいね」という話をしている。昔から「いつか本屋をやりたい」と思っていて、好きな本屋に行くたびに自分の本屋の選書を妄想している。あるイベントで期間限定の古本屋のようなことをやったこともある。その時は、COWBOOKSの松浦弥太郎さんへのリスペクトを込めて『本業失格』やレイモンド・マンゴーの『就職しないで生きるには』、元UTRECHTの江口宏志さんへの憧れから『ハンドブック』などを選書した。という感じで、とにかく憧れは尽きないのだけれど、実際に始めるとなると憧れだけではできないだろうなということで、お店をやる際の心構え的な意味で先人の知恵を借りようと思い、参考になりそうな本を読んでいる。

そのような意味で、クルミドコーヒーのオーナーである影山知明さんの『ゆっくり、いそげ カフェからはじめる人を手段化しない経済』(大和書房, 2015)には、目からウロコのアイデアがいろいろと書かれていた。

例えば、お客さんの「消費者的な人格」を刺激しないためにポイントカードをやめたと言う(p.47)。「消費者的な人格」というのは、自己の利益を最大化させるためにできるだけ安く済ませたい(あるいは多く手に入れたい)というスイッチが入ってしまった状態のことで、ポイントカードなどをつくると、お客さんとお店がお互いに「消費者的な人格」になって、自己の利益を最大化させるために行動選択する交換のメカニズムに組み込まれてしまうと言う(p.48)。これに対して、影山さんは「受贈者(贈り物を受け取った人)的な人格」(p.54)を新たに提案している。

人はいい「贈り物」を受け取ったとき、「ああ、いいものを受け取っちゃったな。もらったもの以上のもので、なんとかお返ししたいな」と考える人格をも秘めている(と思う)。(p.54)

素敵な贈り物をもらった時に、もらった以上のものでお返しをしたいと思う気持ちをベースにした考え方である。僕自身も陶芸をやっている後輩から僕のイメージに合うお皿をもらい、お金はいらないと言われたけれど嬉しすぎて手持ちのお金を全て払ったことがあるのだけれど、今までにないくらい気持ちよくお金を払っていたと思う。まさに「受贈者的な人格」が引き出されていたのだ。

また、お客さんとお店との間のやりとりに限らず、お店の中での人間関係においても「受贈者的な人格」を引き出すためには、人を「利用価値」で判断するのをやめるべきだと言う。

ついつい「利用価値」で人間関係を判断してしまうのだ。そしてその判断基準はやがて友人関係にまで及ぶ。(中略)相手に利用価値を求めるということは、自分も利用価値を求められるということ。(p.106-107)

グループでの制作において、知らず知らずのうちにメンバーを利用価値で判断してしまったために気まずくなってしまった時のことが思い出されて恥ずかしくなった。お互いに利用価値で判断しないで済むように、そもそも個人の資質に依存せず、グループの関係性の中から自然とアウトプットが生まれるような仕組みを模索したいなと思った。

「ボランティア三原則」(自発性・公共性・無償性)は会社のような組織にも当てはまるのかをクルミドコーヒーでの実践をベースに検証するくだりも印象に残っている。

多くの人は、少なくともその当初の段階においては、その会社/組織で働くことを自発的な意思で選んでいるはずだ。そして仕事のほとんどは、「誰か別の人(お客さん)のために」という利他性(公共性)を備えている。(中略)会社がボランティア三原則を満たすケースもあり得るように思える。(中略)だが実際には、多くの会社はそうではないだろう。社員が「出勤せずに済むのならできるだけ出勤したくない」と考えているとするなら、その人にとって働くことは残念ながらもう自発意思に基づくものとは言い難い。(p.140-141)

これは、今まで半分遊びとしてやってきたイベントの運営などにお金が絡んできた時に「ボランティア三原則」的な気持ちがだんだんと薄れて、お互いに強制するような関係になってしまうのを避けるためのヒントのように思う。「ボランティア三原則」的な気持ちで仕事を続けるのは難しいことだと思うけれど、ライフワーク的な性格を帯びた友達とのお店はこのような気持ちで始め、続けたいと思う。

ところで、「友達経済」という考え方がある。これは、さのかずやさんの「納入フレンドと納入経済、ポジティブ不足の生存戦略について」というnoteの記事で読んだのだけれど、要するに友達で集まってアウトプットして、徐々に経済圏を大きくしていくようなやり方のこと。僕が今までやってきた活動はこれに近いと思うのだけれど、さのさんの言うように、何でも分かり合えるという前提の「友達経済」だと距離感的に近すぎるというのもよく分かる。

「この人たちならこういうこと言える」という安心感は、「この人たちにはこういうことしか言えない(言ってはならない)」という不安感と表裏一体のものでもある。

「この人たちと分かりあえる」という安心感は、「この人たちと分かりあえなくなることはない(分かり合わなければならない)」という圧迫感と表裏一体のものでもある。

さのさんは「友達経済」に代わるものとして、業務上の取引をする相手としての良好な関係=「納入フレンド」との間に成り立つ「納入経済」を提案している。この関係でも仲良くなっちゃったら、それが本当の友達なのでは?という話にも納得する。そう考えると、お互いに各々の活動をやりつつも「納入経済」的なゆるい連帯をして、外面としてはお店のような形態になっているというやり方が良いのかもしれない。ああでもないこうでもないと言っても机上の話なので、実際にあれこれやりながら検討していきたい。