2020.11.25_Aマッソ「トマソン」

空中分解する「どないやねん」──Aマッソ「トマソン」におけるアイロニーとユーモア

ツッコミの前景化

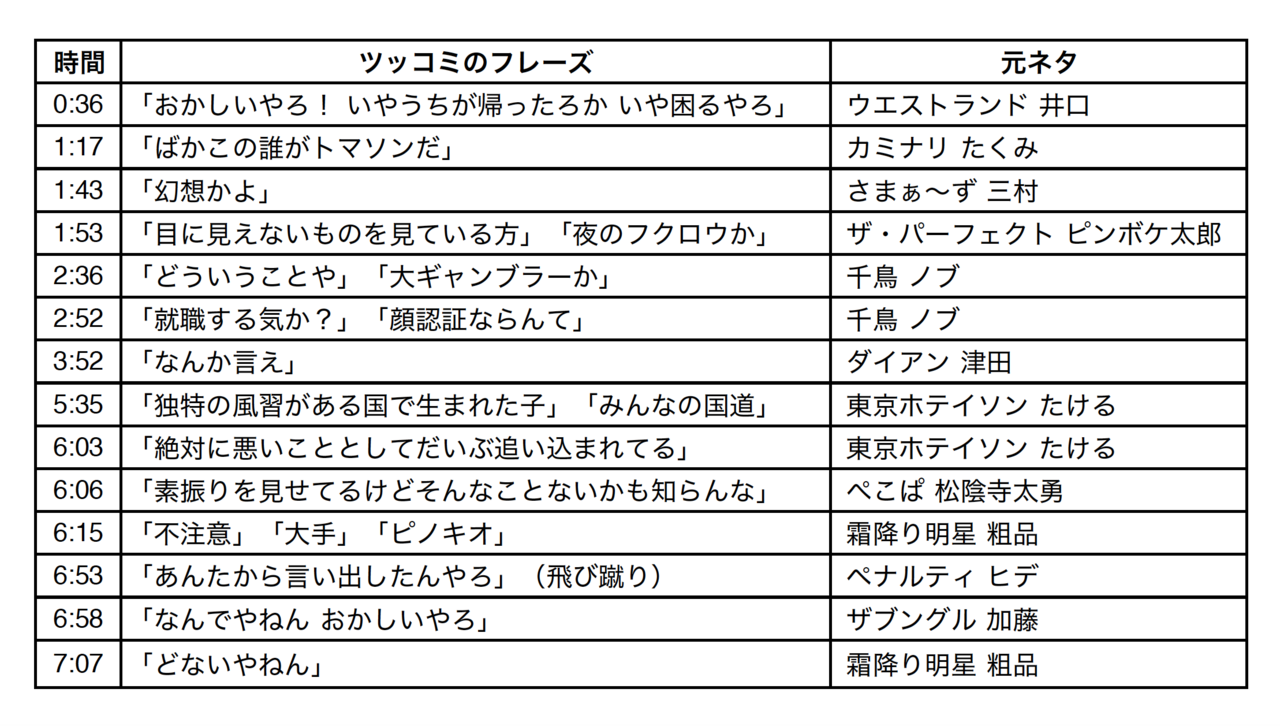

「村上のツッコミリハビリ回」として企画された第41回「トマソン」は一見ただの街ぶらロケである。当時、村上がネタ以外の平場でツッコミをサボっているとスタッフや加納が指摘したことから生まれた企画だと考えられる。タイトルにもなっている「トマソン」というのは、1972年頃に赤瀬川原平ら(路上観察学会)が「町の各種建造物に組み込まれたまま保存されている無用の長物的物件」[*1] を指して用いた言葉である。例えば、上がった先に何もない階段=「純粋階段」などがこれに当たる(詳しくは次項で述べる)。このような「トマソン」が街に点在しているため、それを探しに行こうというのが今回の企画である。しかし、真面目にトマソンを見つけたのは初めの1回(新宿駅・ミロードの純粋階段)のみで、それ以降はトマソンを探して街を歩く二人の掛け合いが続く。それぞれのシーンで、加納のボケに対して村上がツッコミを入れていくのだが、どうも加納の耳には届いていないようで、どんどんツッコミが溢れていく。掛け合いとは言ったものの自然な会話とは程遠い編集で、ボケとツッコミのセットがぶつ切りで続いていくのを見ているうちに、ツッコミが前景化してくるのを感じる。(ツッコミのみテロップとして表示されている。)また、それぞれのツッコミのフレーズに聞き覚えがあることに気づく。このことに気づいた人は多いようで、YouTubeのコメント欄にはツッコミの元ネタについてのコメントがいくつか見られる。村上から苦し紛れに出たツッコミは他の芸人たちの再演なのである。(YouTubeのコメント欄を参考にして、主なツッコミのフレーズと元ネタとの関係を以下の表にまとめた。)

これらのツッコミは(加納の反応がないため)虚しく響く。その上シーンがすぐに切り替わってしまうので、もしスベっていたとしても「スベり笑い」として消化(昇華)することはできない。しかし、このように単なるスベり笑いには回収できないところに『Aマッソのゲラニチョビ』特有の面白さを感じる。ここで言う番組特有の面白さというのは、「どこで笑えばいいのか分かりにくいけれど総体として面白い」ということである。そう思うのも、分かりやすくは笑えない部分にも何か意図がありそうな感じがするからだ。このように「何かしら含みを感じる面白さ」について、企画テーマでもある「トマソン」を経由して考えてみたい。

トマソンにおけるアイロニーとユーモア

先ほど述べたように、トマソンというのは「町の各種建造物に組み込まれたまま保存されている無用の長物的物件」[*2] のことで、赤瀬川原平、藤森照信、南伸坊ら「路上観察学会」によって命名された。具体的には、先述した「純粋階段」のほかに、人の出入りを拒む「無用門」や、切断された樹木の電信柱「阿部定」などがあげられ、本来的な用途からズレてしまった物件を見立てやユニークな名付けによって「トマソン」に昇華して紹介している。ここで注目するべきは、正しくは「超芸術トマソン」であるということだ。1960年代におけるハイレッド・センターの活動などにより前衛芸術家として知られていた赤瀬川原平は、「作家の〈表現〉としての芸術の終わり」[*3] を告げるため、路上の芸術作品のような物件に対して、それまでの「芸術」を超えるものとして「超芸術」という言葉を用いた。(簡単に言うと前衛を追求しすぎるあまり作者がおらず無作為につくられたオブジェこそが芸術だと宣言し出したということです。前衛芸術の極北ですね。)これに関して、南後由和は「超芸術トマソン」による笑いはアイロニカルだと指摘する。

70年代の超芸術トマソンにおける赤瀬川の笑いは、制度や規範としての芸術の否定、超越による展開を前提としていたうえ、対象の無用さや無意味さを確信犯的に謳い、あえてそのような「物件」の蒐集に没入する点でアイロニカルだ。[*4]

また、南後は「路上観察学会」のメンバーの藤森照信に対しても「笑い」を見出している。藤森は本業である建築史研究と並行して(あるいはそれ以前から)「建築探偵団」として看板建築などの既存の建築史研究からは排除されてきた事物を観察して著作にまとめてきた。南後はこのような建築史家としての姿勢にはユーモアがあると評する。

「歴史の屑」とでも言うべき、「建築史」に場を占めない事物を引き受け、「建築史」の言説が排除した集合的無意識こそが駆動させる歴史のダイナミズムを浮かび上がらせる身ぶりからは、「建築史家」である藤森の歴史的想像力がもつ野蛮さを看取することができよう。それは、アノニマスな生がもつ非合理性や非目的性を信頼し、肯定するユーモアでもあるだろう。[*5]

たしかに建築史家としての著作だけではなく、自然の荒々しさを引き受けた氏の建築作品に感じるおかしみも、いわば「非合理性や非目的性を肯定するユーモア」に由来するものだと思う。(簡単に言うと無名の設計者によってつくられた野蛮な建築物を面白がるユーモアセンスがあるということです。作者がおらず無作為につくられたオブジェを芸術だと称した赤瀬川に通じるものがあります。)

このように、トマソンには「前衛を追求したがゆえの(既存の芸術を乗り越える)アイロニー」と「非合理性や非目的性を信頼し肯定するユーモア」が見られ、それゆえほかにはない「笑い」が生まれているのだと考えられる。実はこれと同種のアイロニー/ユーモアがAマッソの「トマソン」においても見られるのである。

無用ゆえの純粋な笑い

さて今一度『Aマッソのゲラニチョビ』の「トマソン」について考えると、その特徴として、⑴他の芸人のツッコミを再演することと、⑵村上の暴走を野放しにしていることが挙げられる。

まず、⑴について、村上は他の芸人のツッコミを真似しつつも相応しいフレーズに落とし込んでいるため、「ボケに対してツッコミを入れる」という通常の意味での面白さを感じるが、それと同時に聞き慣れたフレーズがゲシュタルト崩壊していくかのような別の面白さも感じる。これは、1990年代前半に小沢剛と村上隆と中ザワヒデキ(スモール・ビレッジ・センター)が、赤瀬川原平ら1960年代の前衛をあえて「再演(シミュレーション)」することで、前衛の虚構性を暴き出そうとした手つきに似ている [*6] 。つまり、他の芸人のツッコミを再演する(繰り返す)ことによって消費し、(無意識だと思うけれど)そのツッコミが本来持っていた面白さを漂白している。これは結果的に過去の芸人たちの人気フレーズに対するアイロニーになっている。「トガった笑い」(前衛)を追求したがゆえに。

また、⑵について、おそらく企画段階から意図されていたことだと思うが、村上はアドリブのような勢いでツッコミをたたみかけていき、加納のボケに対して村上のツッコミが過剰になり溢れてくると、次第に村上の独壇場かのような状態になる。ここで、番組の企画担当が加納であることを鑑みれば、加納(および番組スタッフ)は意図的に村上の暴走をハンドリングせず番組に生かしているのだと考えられる。これは平場での村上の突拍子もないボケに対して加納が優しくツッコミを入れるという構図と重なる。どちらも村上の暴走を(笑いとして)信頼し肯定する加納のユーモアを感じられるのだ。

このように、Aマッソの「トマソン」には「トガった笑いを追求したがゆえのアイロニー」と「村上の暴走を信頼し肯定するユーモア」が見られ、それゆえに「何かしら含みを感じる面白さ」が生まれているのだと考えられる。これは、「超芸術トマソン」に見られるアイロニー/ユーモアとも重なる。この不思議な符合から、「トマソン」というタイトルにはこの番組に特有の面白さを(超芸術トマソンを介して)形容するという意味も含まれていたのではないかと勝手に想像してしまう。それゆえラストシーンにおいて繰り返されることで対象としてのボケを喪失した、空中分解する「どないやねん」の無用ゆえの純粋性に惚れ惚れするのである。

*

注釈

*1:赤瀬川原平+藤森照信+南伸坊, 『路上観察学入門』, 1993, 筑摩書房 : p.13

*2:同上 : p.13

*3:田中純, 『都市表象分析Ⅰ』, 2000, INAX出版 : p.69

*4:南後由和, 「笑う路上観察学会のまなざし」『路上と観察をめぐる表現史 考現学の「現在」』, 2013, フィルムアート社 : p.134

*5:同上 : p.134

*6:椹木野衣, 『日本・現代・美術』, 1998, 新潮社 : p.27-47