2020.11.08_疾風迅雷―杉浦康平雑誌デザインの半世紀

修士論文として建築雑誌のデザインに関する研究をしていることから、ここ半年くらい建築のメディアに関する本をいろいろと読んでいる。その中でも杉浦康平さんの雑誌のデザインを総覧した展覧会のカタログ『疾風迅雷―杉浦康平雑誌デザインの半世紀』(DNPグラフィックデザイン・アーカイブ, 2004)がかなり面白かった。以下、書評の形式でまとめて下書き保存していたものを掲載する。

*

「建築の生産の現場」としての建築雑誌

“だれが「本」を殺すのか”と出版危機が嘆かれて久しいが [*1] 、とりわけ建築の出版活動に目を向けるとLIXIL出版の終了が記憶に新しい。実のところ日本は他の国と比べて建築メディアの数が圧倒的に多いと言われていたが、2000年以降『SD』や『建築文化』など批評系の建築雑誌の休刊が相次ぎ、最近では「10+1 website」が休刊し、縮小の傾向にあると言える。しかし、そもそも建築は基本的に一品生産であり土地から動くこともできないため、実際に訪れる体験よりも雑誌に掲載された写真や図面を通して鑑賞する機会の方が多い。建築史家ビアトリス・コロミーナが、近代以降「建築の生産の現場が(中略)建築出版や展覧会、雑誌の非物質的な場所に移行した」[*2] と指摘しているように、建築の生産とメディアは密接な関係にあるのだ。

建築メディアと一口に言っても扱う対象やその役割は様々だが、特に写真よりもテキストやダイアグラムの占める割合が高い批評系の建築雑誌では、そのデザインにおいて色々な実験が試みられてきた。その代表と言えるのがグラフィックデザイナーの杉浦康平がデザインした『SD』と『都市住宅』である。どちらも既に休刊してしまった雑誌であり、そもそも杉浦がデザインに関わっていたのはある時期に限られるが、それでも日本の建築メディアについて考える際には欠かすことのできない伝説的な雑誌だと言える。杉浦が東京藝術大学建築科の出身ということも相まって、しばしば「杉浦の建築的な思考が結実した雑誌である」と評価されることも多いが、ビジュアルのみ紹介されることが多いため、その内実が詳しく語られることは少なかった。杉浦の建築的な思考とはどのようなものか、あるいは『SD』や『都市住宅』をどのように捉えていたのか。「疾風迅雷」と名付けられた本書では、杉浦の半世紀に渡る雑誌デザインを総括するとともに、松岡正剛との対談や植田実らの寄稿によって杉浦の思考の変遷が明らかになる。約480点もの図版のカタログであるとともに貴重な証言の記録でもある本書を通して、伝説的な建築雑誌に表れた杉浦デザインの一断面をスケッチしようと思う。

装幀から造本へ──「建築」的なブックデザイン

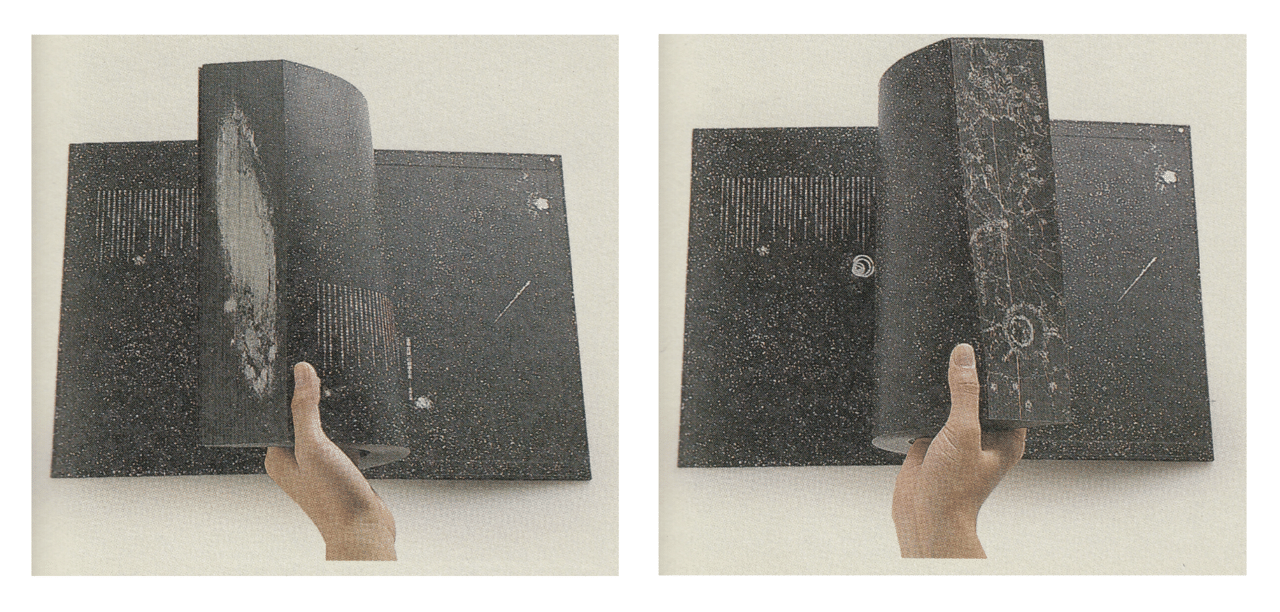

杉浦を特徴付ける偉業の一つとして、本文組から表紙の装幀までトータルでデザインする「造本」的なブックデザインの確立があげられる。それまで装幀家の仕事は表紙やカバーなど本の外側のデザインにとどまり、本文組にはタッチしないというのが常識だったが [*3] 、杉浦は本文組などのエディトリアルデザインから表紙の装幀まで一貫したコンセプトでデザインし、それらの境界線を取り払ったのだ。杉浦の代表的な仕事の一つに、1979年に出版された『全宇宙誌』[*4] のデザインがある(fig.1)。当時、最新の天文学や宇宙論を網羅したこの本は、「全ページ黒ベタの中に白抜き文字を組み、小口をずらすとアンドロメダ星雲や、フラムスティードの星座図が浮かび上がる」[*5] といったように、本文組から小口(本の側面)や表紙まで一貫して星空のようなデザインが見られる。小口のめくり方をずらすと違う図像が浮かび上がるという仕掛けは、まさに杉浦が本を三次元のプロダクトと捉えていたことを物語っている。

(『BOOK DESIGN ブックデザイン 復刻版』p.12より抜粋、筆者修正)

これに関して、杉浦は、建築設計を学んだことが自身のデザインに影響を与えているのではないかと言う。

建築家は、依頼された建物を作るために、空間の制約を考えながら、必ず設計図を作ります。(中略)建築、あるいは本来の意味でのデザインには、設計という概念が非常に強く存在している。しかも建築の場合、取り組む対象は空間で、空間とは「容れ物」です。ものを入れるところ、その細部を考えていくのが建築である。(中略)デザインは、まず器を創りだす行為である。私の場合、設計図を必要とする建築という行為が、たまたま本という容器へと移っていった。デザインという思考を、本という容器の中に住みつかせる、という思想で活動していたのだと思います。[*6]

杉浦が建築家の特徴として「空間の制約」を考えて「設計図」を描くことをあげているように、杉浦のデザインは技術的な制約に応答し、緻密な設計図を描くことによって生み出された。1960年代以降の杉浦によるブックデザインという新領域の開拓は「当時のデザイン用高級紙(ファンシーペーパー)の充実や、写植システム、写植書体の質的・量的向上」[*7] など本の制作に関する技術の変化と軌を一にしている。杉浦は、紙商社や植字システム業者など本の制作に関わる数多くの関係者と連携し、当時の技術的な制約の中で可能なデザインを突き詰めることで、「書物制作におけるデザイナーの役割それ自体を発明した」[*8] のである。また、杉浦は本文を組む際に、「誌面全体を、本文に8ポを使うならポイント制で、また号数活字なら号の単位で仕切るようにしよう」[*9] といったように、文字のサイズから誌面の余白のサイズまで同じ単位に揃えてデザインしていたと言う。これに関しても建築設計を学んでいたことからの影響を語っている。

木造建築にしてもそうだけど、3尺の柱間だと言えば、図面の上ではすべてピシッと3尺でなければならないし、この3尺をもとにして、畳でも何でもこの倍数で決まっていく。この見えない格子の考え方を、紙の上で展開していったんですね。非常に建築的な発想、120%建築的です。[*10]

以上の杉浦の発言は、いずれも「建築設計を学んでいたことからの影響はどのようなところでしょうか」というような質問への答えであるため、やや言わされているような印象も受けるが、それでも杉浦のデザインが建築設計のアナロジーで説明可能な構造を持っていることは確かだろう。それでは、そのような手法が建築雑誌のデザインにどのように表れているのだろうか。

「飾る」表紙から「読む」表紙へ

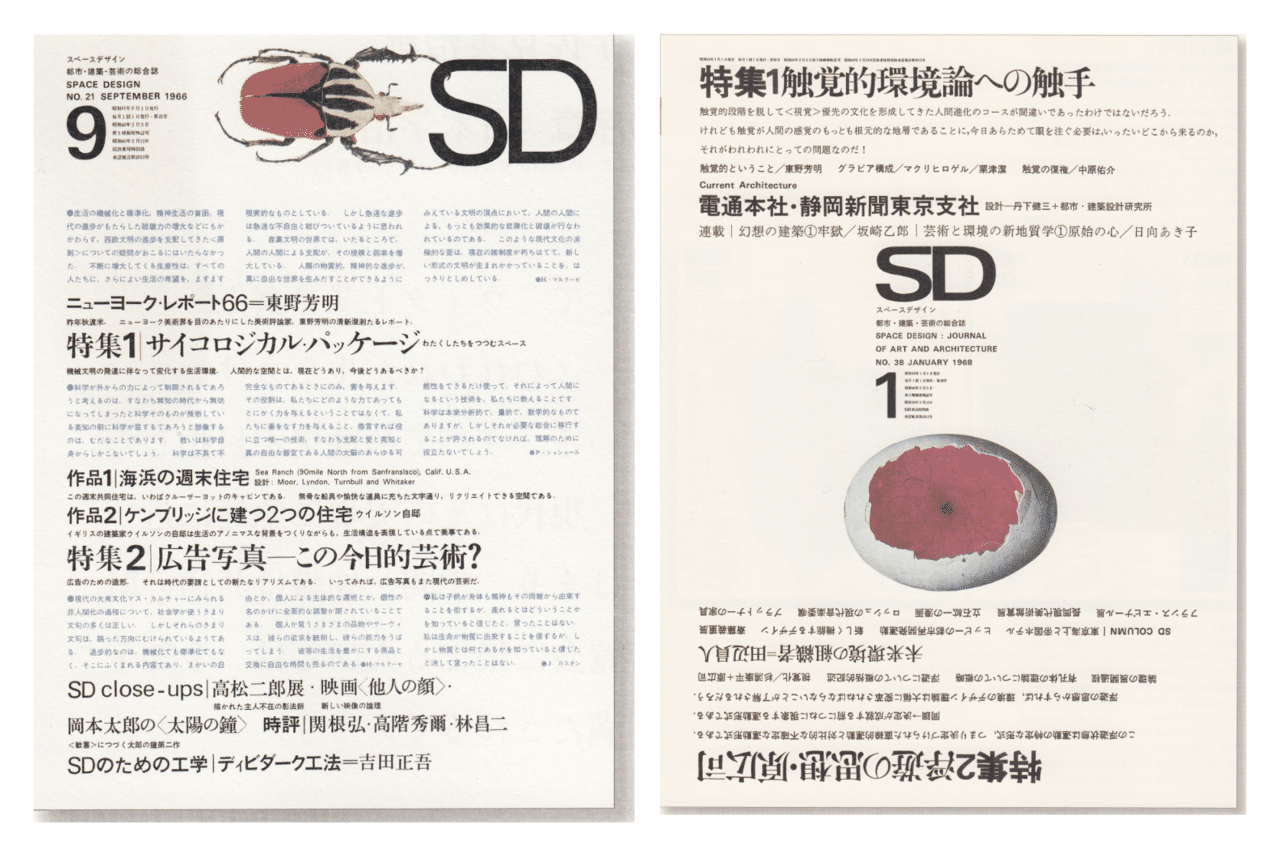

杉浦は1965年から70年に創刊された、『SD』『都市住宅』『a+u』という3つの建築雑誌すべてのデザインに関わっている。現在でも建築雑誌の多くは竣工した建築の写真を「飾る」ような表紙になっているが、杉浦はそれらと一線を画すような表紙を提案した。『SD』では特集記事の内容を凝縮した文字列を大胆に施した活字中心の表紙を、『都市住宅』では自ら描いた立体図面など雑誌の内容から独立した読み物としての表紙を、『a+u』では鋳造したロゴマークと周囲の光の推移のみを切り取った写真の表紙を発表した。特に『SD』と『都市住宅』は今までにない「読む」表紙で世間を驚かせた。現在でも珍しい「読む」表紙は、どのようにつくられていたのだろうか。

『SD』は『国際建築』や『新建築』などいくつかの雑誌の編集長を務めた平良敬一によって、1965年に創刊された。建築・都市・芸術を中心に幅広い分野を扱った本誌では、その内容の複雑さを表すような表紙が採用された。「果てしない議論を好む建築家が、写真や図面以上に文字表現にとらわれることを感じていた」(p.34)という杉浦は、特集記事の内容を凝縮した文字列を中心に使い、イメージのカラー写真は最小限のサイズに収めるという大胆な表紙を提案した。特に1968年1月号では、建築家・原広司の「浮遊の思想」という特集に際して、原の思想を体現するために、2つの特集のテキストが天地逆に組まれていて逆方向からも読めるという、慣習を逸脱したデザインが提案された。1965年7月号の「音と生活空間」という特集では杉浦の提案により音楽家・武満徹のソノシートが付録になった。また、本文組に関しても「誌面の水平方向は一〇ポイントを基準にし、垂直方向は三行、四行というように、行を単位にして割付をする」[*11] といったような、当時としては画期的な割付のシステムが採用されており、このグリッドは余白の割りだしや表紙にまで及んでいる。

(杉浦康平『疾風迅雷』p.34,37より抜粋、筆者修正)

『都市住宅』の表紙では、読み物としての側面がさらにスカレートする。1968年の創刊号から始まる最初の12冊では、磯崎新が世界の代表的な住宅を12個選定して、その立体作図を杉浦が手がけた。杉浦自らが左右わずかに角度をずらした住宅のアイソメ図(アクソメ図)を描き起こし、色違いの2つの図面が赤・青で印刷された表紙を付録の3Dメガネで見ると、立体的な住宅が立ち上がるというものである。立体図面のかたわらには磯崎による「弁証法的空間批判」という建築の解説が掲載され、この表紙の連載は本文の内容とは独立した形で続いた。創刊2年目の12冊も磯崎が監修し、「M2=人間・機械・共生系」というテーマの下、身体部位の機能分析やロボットの形成史などが(またもや本文の内容とは関係なく)表紙に掲載された。1枚の表紙に2ミリ角の小さな文字が約1万字(A5サイズの単行本12ページ分に相当する)ほど並び、表紙自体が一つの独立した読み物となっていた。編集長の植田実は後に「私たちの表紙シリーズは、もっとも本文らしい本文、反パッケージ的要素を備えている」[*12] と語っている。これらの常識外れの表紙は、編集スタッフの負担が大きすぎたため創刊2年目で終わることになるが、建築雑誌の枠を超えて類を見ない伝説的な表紙デザインとして評価されている。

(杉浦康平『疾風迅雷』p.39,44より抜粋、筆者修正)

建築界への批評

ここまで『SD』や『都市住宅』が建築雑誌(ひいては全ての雑誌)の中で特異な位置付けにあることを紹介してきたが、これらのデザインには杉浦の建築界に対する批評的な視点が垣間見える。そもそも杉浦は東京芸術大学で建築を学んだものの「人間を非常に善意的、類型的に、明るく朗らか健やかに考えるのが建築家のヒューマニズム」(p.194)であるという気づきから建築家ではなくグラフィックデザイナーを志したと言う。それゆえ、杉浦が初めから建築雑誌のデザインを全面的に肯定していたとは限らず、それまでの建築雑誌とは一線を画すような表紙を提案したことも頷ける。また『都市住宅』の創刊初年度の表紙に掲載された12個の住宅は、当時の日本の建築界には馴染みにくいセレクションだった。50-60年代の日本の戦後住宅が規範としていた海外の住宅群はほとんど排除されており、代わりにキースラーの《エンドレス・ハウス》やフラーの《ダイマキシオン・ハウス》など日本の建築家にあまり認知されていないような住宅が選ばれたのである。「こうしたリストそのものが、日本の住宅設計という状況に異を唱えるかたちになっていた」(p.195)と言える。また、立体図面によって住宅の審美的な側面のみを浮かび上がらせるような手法は、「戦後日本の住宅設計が論理的に語りつづけようとしていた、生活と建築の融合といった流れを批評的に見切るおかしな遊びともいえる光景だった」(p.196)のである。

ところで、杉浦は1960年代後半のウルム造形大学で指導体験を経て、それまでの抽象的な幾何学図形のパターンに代表されるようなデザインから、本文ページなど中身も含めた三次元的なデザインへとシフトする。この「パターンから中身へ」というデザインの移行の時期は、ちょうど『SD』や『都市住宅』の創刊と重なる。そう考えると、これらの建築雑誌は、杉浦のデザインを考える上で一つのターニングポイントに位置付けられるとともに、日本の雑誌史の中でも特異な存在である。本書に収録された松岡正剛との対談において、杉浦自らが指摘しているように「建築雑誌というジャンルは、日本の雑誌史の中で、いろんなかたちで再評価されなきゃならない」(p.184)のである。杉浦のデザインした建築雑誌を、建築ジャーナリズムの問題に限定せず、より広い視点から問うことは、印刷媒体に固有の価値を再認識する手立てとして有効であろう。そのような意識で、建築雑誌のデザインをリサーチしていきたいと思う。

*

注釈

[*1] 佐野眞一,『だれが「本」を殺すのか』, 2001, プレジデント社

[*2] ビアトリス・コロミーナ, 松畑強=訳,『マスメディアとしての近代建築 アドルフ・ロースとル・コルビュジエ』, 1996, 鹿島出版会 : p.26

[*3] 永江朗=監修,『本(あたらしい教科書 2)』, 2006, プチグラパブリッシング : p.76

[*4] 松岡正剛+高橋秀元+十川治江+松本淑子+田辺澄江=編集,『全宇宙誌』, 1979, 工作舎(AD=杉浦康平)

[*5] DTPWORLD編集部=編集,『BOOK DESIGN ブックデザイン 復刻版』, 2006, ワークスコーポレーション : p.13

[*6] 日本記号学会=編集,『ハイブリッド・リーディング 新しい読書と文字学』, 2016, 新曜社 : p.50

[*7] 阿部卓也,「技術と社会の文脈から読み直す杉浦康平デザイン 1960-70 年代のブックデザインの達成の諸相」『日本デザイン学会研究発表大会概要集66(0)』, 2019, 一般社団法人 日本デザイン学会 : p.311

[*8] 同上 : p.311

[*9] 杉浦康平, 山口信博=インタビュアー, 「インタビュー:杉浦康平 デザインプロセスに潜む」『SD』2000年8月号, 2000, 鹿島出版会 : p.34

[*10] 同上 : p.35

[*11] 同上 : p.37

[*12] 花田佳明,『植田実の編集現場』, 2005, ラトルズ : p.59